Podría empezar por el penoso episodio del robo de libros coleccionables en los quioscos de Canaletas, o por aquella vez que un yonqui desesperado me pegó un palo y se me llevó el Longines —el tercer reloj que mi padre me regalaba— a la altura del Liceu.

Puestos a confesar, podría recordar el lento remonte de la avenida que efectuábamos de madrugada, cuando al fin nos echaban del Karma o del Pastís, y que más de una vez continuaba resignado hasta mi barrio en caso de que hubiera salido ya el último autobús nocturno. Todos los patafísicos barceloneses tenemos alguna que otra secuencia de nuestra vida rodada en las Ramblas, el regusto de un beso o el escozor de un fracaso rendidos en ese decorado que casi todos sentimos un poco nuestro, y al que casi todos, también, hemos acabado por renunciar estos últimos años. En realidad, se trata más de un robo que de un abandono, perpetrado con asombrosa planificación, un atraco propio de trileros profesionales que comenzó en la noche preolímpica y se prolongó hasta la actual resaca de cruceros y paquetes turísticos low cost. En ese textito de García Lorca citado hasta el hartazgo en los últimos meses, el poeta granadino decía necesitar pasar todos los días por ese «vuelo nocturno de labios pintados y carcajadas al amanecer» para así aprender cómo podía persistir el espíritu propio de la ciudad, pero este patafísico se cuenta entre quienes evitan desde hace tiempo las Ramblas, cruzándolas a toda mecha cuando no queda más remedio, huyendo de ellas mientras serpentea entre las legiones de visitantes que las transitan. Tal vez por eso el pasado 17 de agosto, hacia las cinco de la tarde, no sentí que me robasen nada que no me hubieran robado ya mucho tiempo atrás. Y puesto que el atentado tuvo lugar a una hora tan taurina, me ha dado por pensar que aquel atropello masivo no fue sino la puntilla de un largo desapego personal con una calle que, por bien que nunca había lucido tan cosmopolita como ahora, parece sin embargo habitada cada vez por menos mundos.

Como quiera que los desamores admiten mal las medias tintas, y dado que los patafísicos no queremos solazarnos en el tibio fango de la nostalgia, he decidido ahorrarme las descripciones afeadas de una avenida masificada y que ya no es lo que era, etc., etc., etc., para escribir una pequeña crónica sobre sus últimas reliquias, sobre las políticas memoriales del atentado del 17A que se hallan actualmente en fase de diseño, y sobre las sombras que proyecta esa especie de suspensión del recuerdo en que ahora nos encontramos sobre el flujo vital de una calle ávida de liturgias. Ya lo sé, me he puesto rumboso demasiado pronto. Es lo que tiene el desamor, que estimula las glándulas patafísicas y nos vuelve lenguaraces; las reacciones adversas provocan, entre otras cosas, que uno pretenda escribir sobre las Ramblas sin apenas haberlas visitado en los últimos años.

Una cosita antes de ponerme al tajo: el atentado del 17A es un efecto colateral de que Barcelona se halle en la lista de ciudades más chachis del orbe, una especie de trofeo macabro. Ya sé que nadie en su sano juicio querría formar parte del selecto club de ciudades europeas que han sido objeto de un atentado mortal atribuido al terrorismo de Al-Qaeda o de Daesh, pero el pedigrí que otorga el formar parte de los objetivos perversos del «enemigo» parece despertar un mórbido orgullo. Este patafísico todavía recuerda cómo, el 24 de enero de 2008, la portada de El Periódico abrió con un gran fondo blanco en el que se leían sobreimpresas las siglas 19E, en referencia al supuesto atentado —abortado en cualquier caso por la policía— que una célula pretendía cometer en la red del metro de Barcelona, situando esa extraña efeméride en el mismo plano que el 11S, el 11M y el 7J. La serie de numerónimos (¿asombrosa la palabra, eh?) de aquella portada parecía el berrinche de un editor frustrado porque su número no se hubiera colado entre los premios gordos de una lotería. Pues bien, ahora que nos ha tocado ese, ejem, premio, alguien tiene que decidir dónde colocarlo: en la repisa de la chimenea o sobre el hule de la mesa del saloncito. Y como aquí me refiero al conjunto de homenajes de todo tipo que barceloneses y visitantes rindieron a las víctimas a partir del 18 de agosto y a lo largo de las Ramblas, en el espacio comprendido entre Canaletes y Pla de l’Os, pueden suponer que el problema que plantea la madre de todos los pongos no es cosa fácil.

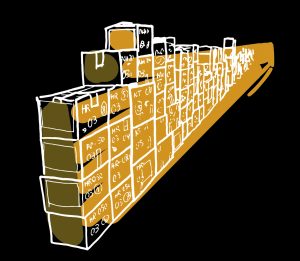

En el caso de Barcelona, esa tarea se ha encomendado a dos instituciones principales, el MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) y el AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), ambas dependientes del Ajuntament. Mediten sobre la magnitud de la cuestión con un pequeño baile de cifras: cerca de 5.000 objetos recogidos en 29 de los 150 puntos documentados, distribuidos a lo largo de medio quilómetro escaso. En los días siguientes al atentado, cada árbol y farola se convirtió en un altar improvisado en el que depositar lo que, pese a las veleidades laicas del actual consistorio, solo pueden calificarse como ofrendas. Luego hablaremos de qué tipo de objetos, pero ahora déjenme, para engordar el monstruo, seguir con la enumeración. Cuando se acometió la principal operación de recogida, la noche del 29 de agosto, los operarios hicieron acopio de 29.000 litros de cera y casi tres toneladas de flores, desde solitarios claveles a centros y coronas propios del funeral de un padre de la patria o una estrella del rock. A esa provechosa expedición nocturna le siguieron otras pequeñas operaciones de captura en los días y semanas siguientes, que solo llegaron a su fin con ocasión de la Mercè, cuando se clausuró un proceso que, como el Diluvio, duró cerca de cuarenta días con sus cuarenta noches. Si el grueso de los documentos se destinó al AMCB, los miles de objetos acumulados el 29 de agosto fueron a parar al MUHBA, que ha iniciado un minucioso plan de identificación y catalogación de todos ellos mientras las pilas de cajas se amontonan a lo largo de un angosto pasillo en el almacén de que dispone en Zona Franca.

Abrir esas cajas es, lo juro, como adentrarse en una selva de símbolos, como descubrir un sepulcro intacto de la época de los faraones, solo que esta vez lleno de votos fabricados a partir de plástico, ese material tan imperecedero como el oro pero mucho más barato. Con la amable ayuda de Anna Lázaro y Daniel Alcubierre, conservadora y técnico respectivamente del Departament de Col·leccions del MUHBA, tuve la oportunidad de atravesar la primera línea de vegetación y contemplar los primeros ejemplares: peluches. Cientos, miles de peluches de toda clase y condición. Todo verdadero museo patafísico debería contar con una variada colección de ellos, de manera que quedé embriagado ante la contemplación de montañas de tortugas, caballos y —last but not least— ositos de felpa, que se apelotonaban en un éxtasis de ternura que me hizo pensar en Chucky, el muñeco diabólico. Al instante creí que se trataba de un motivo en alusión a los dos niños fallecidos en el atropello, pero los técnicos del MUHBA me corrigieron, pillándome con la guardia baja, al anunciarme que el peluche es el motivo por excelencia que se deposita en el caso de homenajes callejeros a víctimas al menos desde la muerte de Lady Di en las calles de París, perseguida por una legión de paparazzi, y que su presencia es habitual y dominante en los recientes atentados terroristas que afectan a Europa occidental. Aquí, creo, deberíamos hacer una pausa dramática, para seguidamente subrayar con fines irónicos que los días siguientes al atentado, los tabernáculos de las Ramblas se llenaron de peluches de emoticonos en referencia a una película estrenada por esas fechas, y que avispados comerciantes vendían a unas decenas de metros. En un dechado de economía de esfuerzo, hubo compradores que ni siquiera se tomaron la molestia de arrancar el envoltorio de plástico antes de depositar una carita compungida sobre la acera.

Pero los motivos no se limitaron al proceloso universo del peluche. Las piezas de ropa también fueron un fetiche omnipresente, en particular las prendas o complementos ofrendados por miembros de las unidades que se hallaban de servicio aquel día: gorras y casacas de los Mossos, chalecos reflectantes de los servicios de emergencia, botas de Bombers… No se me ocurre tarea más amarga y abnegada que dar el callo en una jornada semejante, así que me abstendré de hacer chistes desafortunados sobre la cuestión. Ahora bien, a medida que transcurrieron los días, parece ser que el estupor espontáneo del primer momento, cristalizado en símbolos transparentes e inmediatos como las prendas, los peluches o los incontables cirios y ramos, dio paso a muestras más contenidas y meditadas, a un mundo de creaciones mucho más personales, de intervenciones artísticas en las que se anunciaba tanto una voluntad de distinguir los iconos propios de una multitud demasiado uniforme de signos como dar mayor profundidad y acaso sentido crítico a la carga emocional transmitida. Al mismo tiempo, las organizaciones religiosas se abonaron a la producción de eslóganes y a la publicitación de sus objetivos proselitistas, convirtiendo los puntos votivos en una suerte de mercados de libre concurrencia doctrinal. Como no podía ser menos, algunas empresas también difundieron su marca ofreciendo espacios en blanco para que la gente pudiera expresarse libremente, eso sí bajo el logotipo de la empresa patrocinadora. El torbellino inicial de emociones fue derivando, en fin, hacia una feria de exvotos que canalizaban e impedían su desbordamiento.

Esta segunda fase, presidida por la emergencia de formas incipientes de autoría —como aquellos ciudadanos que, sabedores del proceso de recolección puesto en marcha por el Ajuntament, llamaron al MUHBA para interesarse por el estado y localización de sus propias ofrendas—, diversificó la morfología de los dones para dar cabida a los objetos más insólitos: óleos pintados sobre aparatosos lienzos, un inquietante monstruo de cartón piedra —que fue retirado, tal vez por el mal rollo que provocaba— y hasta un skateboard roto en forma de corazón.

Punto y aparte merecería la evolución de los eslóganes y sentencias inscritos en toda suerte de soportes, desde sólidas pancartas hasta redacciones temblorosas escritas a tiza sobre las baldosas de la acera, pero el desciframiento de esos mensajes queda para los aguerridos patafísicos del futuro. En cualquier caso, a tenor de la opinión de los técnicos del propio MUHBA, la secuencia memorial improvisada sobre las Ramblas fue, a lo largo de los días que duró la performance colectiva, una materia viva y en constante transformación. Y no solo porque nuevos oficiantes rindieran cada día sus ofrendas, ampliando el catálogo de símbolos, sino también por la fugacidad de muchas intervenciones, escritas improvisadamente sobre pedazos de papel o cartón que las primeras lluvias de septiembre degradaron hasta volver fútil todo esfuerzo de conservación. Por otra parte, la dinámica del complejo memorial desplegado en las Ramblas contó asimismo con unos promotores inesperados. La labor de recogida no recayó únicamente en manos del Ajuntament. De hecho, el mismo 29 de agosto, en que se llevó a cabo el grueso de la operación, los técnicos del MUHBA observaron que una joven transportaba en un carrito de la compra una cantidad respetable de peluches y otros gadgets, quién sabe si para confeccionar un altar íntimo, realizar una instalación artística o venderlos uno por uno a través de eBay.

Fuera como fuese, concluida la Mercè, las Ramblas quedaron definitivamente desnudas del vistoso traje ceremonial que sus habitantes habían ido confeccionando pedazo a pedazo. Quien recorriese a finales de septiembre la avenida podía sentir alivio al ver la calle despejada de la vasta escenificación emotiva en que se había convertido. Los patafísicos somos por lo general alérgicos a las hipótesis sentimentales, pero me atrevería a sugerir esta vez que las caras de la gente todavía parecían embargadas por una tristeza que ya nada ni nadie vehiculaba, de manera que la atmósfera recordaba a un antiguo funeral de pueblo, una vez se han recogido las últimas sobras y apagado el eco de las plañideras. Un crespón negro sobre la estelada colgada de un balcón, los mensajes escritos a boli sobre las cortezas de los árboles, y poco más. A la espera de que el Ajuntament anuncie qué es lo que desea hacer exactamente con el archivo ciudadano producido tras una jornada fatídica —y, de paso, con la propia avenida que lo custodió durante algo más de un mes—, las Ramblas parecían extrañamente amansadas, como si estuvieran digiriendo una ausencia, a la manera de un paciente que trata de aceptarse a sí mismo tras la extirpación de un órgano. Una mañana, atravesando el Pla de l’Os, me topé con una escuela de primaria que realizaba algún tipo de acto de memoria en aquel epicentro de la tragedia. Allí, en medio del coro silencioso formado por el alumnado, los profesores gesticulaban como marshalls en un aeropuerto, dibujando con los brazos una coreografía para guiar a los aviones hacia su destino final. En esa recreación del homenaje ciudadano a las víctimas, faltaba el túmulo, el elemento conmemorativo, si se quiere el señuelo material para las emociones. Para bien o para mal, las Ramblas son ahora un espacio en suspenso, un agujero negro de la memoria.

El Ajuntament parece, esta vez, haberse puesto manos a la obra con agilidad. Los trabajos del Memorial de Las Ramblas —mientras se busca otra denominación que evite confundir una arteria viva con una necrópolis— impresionan. Claro que también provocan un estado de estoica resignación. Lo que quiero recalcar, sencillamente, es que las variables que se han tenido en cuenta en el momento de concebir una política memorial sobre el 17A no son ajenas a las rutinas mercantiles que pretenden limpiar cuanto antes las Ramblas de aquellos obstáculos que puedan interrumpir o cuando menos aminorar el continuo flujo de transeúntes. En la ejecución de un plan de recogida digno de una partida de buscadores de oro, puede verse también el reflejo de una política de ciudad en su sentido más amplio, una política que, una vez protegidos los intereses del gran bazar en que se ha convertido las Ramblas, documenta y visibiliza las expresiones de los ciudadanos ante sus propias tragedias con vistas a una museificación que puede derivar en un ejercicio de onanismo autocomplaciente y, de paso, en un medio para diversificar la marca Barcelona. Es decir, que la gestión memorial del atentado se adapta como un guante a la retórica ciudadanista para proponerse, a falta de su posterior concreción, como un ejemplo paradigmático de las políticas culturales en la fase actual del capitalismo avanzado. Parece que solo somos capaces de imaginar la memoria como una vieja dama burguesa de gustos caros. Así que, tal como están las cosas, apostaría que en no demasiado tiempo pagaremos una modesta entrada en el caso de que deseemos contemplar los recuerdos que ahora se amontonan en 155 cajas de cartón.