La contemplación de un rinoceronte malherido que, en actitud melancólica, refugia su enorme cabeza tras un neumático que cuelga del único árbol plantado en el estrecho foso que le sirve de hogar, o la protesta tenaz a la que se ha sumado buena parte de la fauna confinada en el recinto, que consiste en dar la espalda y mostrar la mayor de las indiferencias por el público que asalta, ávido de curiosidad exótica, las cristaleras y barrotes que protegen a unos de los otros, no es lo que llamaríamos un espectáculo edificante. El Zoo es, para el estómago de muchos de los adultos que visitan las instalaciones con sus hijos, un festín de remordimientos. Nos desplazamos de la compasión por el sufrimiento animal al arrepentimiento culposo de quien ha pagado los casi veinte euros que cuesta la entrada. De hecho, esos sentimientos se acentúan a medida que el recorrido nos agota mientras nuestra propia camada tira entusiasmada de nuestros brazos o se encabrita de emoción en el correspondiente carrito. Ser adulto en el Zoo es, como reza la canción, una experiencia religiosa: son legión los que abandonan finalmente el recinto convertidos al animalismo por vía de la extenuación.

Habrá, claro, a quien le parezca una licencia dramática esa atribución de sentimientos humanos a los animales enjaulados. En todo caso, ese desliz no es sólo mío. Los empleados del propio Zoo lo cultivan casi sin querer cuando, para justificar la clausura, en apariencia definitiva, del número circense con delfines, aducen entre otras cosas la necesidad de ofrecer un marco de contemplación «más natural» para los cetáceos. Imagino que los bichos —en el caso de que un delfín merezca el calificativo de «bicho»— debían de estar cansados de hacer cabriolas deslizándose sobre los resaltes de esa pila claustrofóbica en la que viven a cambio de dos o tres sardinas, pero vaya usted a saber qué es lo que la amable joven que me informó entiende por «natural». El credo animalista no es sólo una disposición que ha conquistado progresivamente el lenguaje de los trabajadores del Zoo; es, sobre todo, el zeitgeist dominante que los discursos de la institución afrontan mediante una elipsis de naturaleza defensiva. Así, todo el cartelismo del Zoo nos recuerda a los visitantes que los deberes institucionales priorizan la protección de las especies acogidas, y que la labor un tanto impúdica de exhibición que acomete no es más que la cara visible de un conjunto de proyectos de investigación de tinte conservacionista que el Zoo promueve, por poner algunos ejemplos, en las cimas nebulosas de la isla de Bioko o en los cortados agrestes del Atlas. Esos proyectos deben de ser verdaderamente decisivos para el porvenir del mandril o el mono de Berbería, porque de otro modo resulta difícil digerir el nudo en la garganta que se me produce cada vez que recuerdo la coreografía macabra que parecen ejecutar los elefantes cuando, acabado el horario de visitas, regresan marcha atrás hasta el hangar en el que pasarán la noche. Más que animales, parecen autómatas.

Es posible que la defensa encendida de la causa a favor del bienestar animal sea una moda reciente que el Zoo debe capear como puede, pero en cambio la estrategia de investir de atributos humanos a los animales como reclamo publicitario y, al mismo tiempo, como sugerente matière à penser es tan vieja como la propia institución, nacida en 1892 a partir de los fastos de la primera Exposición universal de Barcelona. Por decirlo así, el Zoo se siente más cómodo con el punto de vista de Walt Disney que con el de Brigitte Bardot. El primer gesto humanizador consiste, simplemente, en la concesión de un nombre propio que distinga al animal de la turba impersonal de su especie, una especie de bautizo animista que imponga aires de familia sobre el ejemplar elegido. Ya en el momento de la fundación del Zoo, cuando el Ajuntament de Barcelona adquirió la colección de animales exóticos del empresario Lluís Martí-Codolar, el elefante Avi se convirtió en una auténtica celebridad entre los barceloneses, como más tarde lo hizo Júlia, otro paquidermo que alcanzaría la fama tras la muerte de Avi, y que en 1915 fue donado a la ciudad por el sultán marroquí Mulay Hafid. Aunque muchos especímenes del Zoo han sido sometidos a lo largo de las décadas a esa operación simbólica en grados diversos, el éxtasis se alcanzó con una singular cría albina de gorila capturada en 1966 en las selvas guineanas, después de que unos cazadores matasen a su progenitora. Trasladado al zoo barcelonés por mediación de Jordi Sabater Pi, quien entonces ejercía de conservador del jardín de aclimatación que el Ajuntament había abierto en Ikunde, en las cercanías de Bata, el gorila mereció el nombre cristiano de Copito de Nieve, y a partir de ahí todo fue de bajada en su triunfal y meteórica carrera. Recibido en audiencia oficial por el alcalde Porcioles, Copito se convirtió en el principal emblema cosmopolita de la Barcelona preolímpica, estampó su huella dactilar en su propio DNI y, desde entonces, se dedicó a gozar del harén que los zoólogos de la institución habían dispuesto para él. El vedetismo inducido de Copito fue, sin embargo, un secreto a voces, y queda en el recuerdo de muchos patafísicos veteranos el calculado desdén con el que el gorila blanco se masturbaba ante el cristal de su jaula de oro para escándalo de los visitantes.

La resuelta humanización aplicada sobre Copito tuvo un epílogo de fanfarria en su consagración como santo patrón del Zoológico barcelonés. Igual que el Cid, Copito siguió ganando batallas después de muerto. En 2004, los responsables de la institución quisieron llenar el vacío dejado por la desaparición del gorila blanco en una ciudadanía huérfana de afectos y decidieron para ello levantar un auténtico mausoleo —el Espai Goril·les— dedicado a su residente más ilustre. Envuelto en un relato acrítico sobre la intervención del Ajuntament de Barcelona en la colonia tropical de Guinea, aquel desdichado animal que vivió encerrado la mayor parte de su vida quedaba retratado como un héroe finalmente triunfante tras superar las peores adversidades, un prolífico macho alfa que sin embargo había sido redimido en su infancia de una muerte segura por el celo conservacionista de Sabater Pi y del entonces director del Zoo, Antoni Jonch. He ahí uno de los signos distintivos del fetichismo conservacionista que practican las instituciones asediadas por el progreso inexorable de una sensibilidad que las obliga a nadar a contracorriente: el rescate de la fauna en peligro obedecería al simple despliegue de un espíritu altruista, al filantropismo científico que salva a las bestias de los extravíos del hombre. Todo ese lenguaje familiar de la ciencia en acción al servicio de la naturaleza resulta dramático y convincente, pero nos hace perder de vista los enormes beneficios tangibles e intangibles que ese huésped forzoso rindió a la ciudad de Barcelona, la máquina de hacer dinero en que se convirtió aquel simio simpático y bonachón.

Tras la operación copitolista (el chiste era, a estas alturas, inevitable), la orca Ulises, nombre un tanto cínico para un ejemplar que permaneció once años en su cautiverio barcelonés, fue probablemente el último representante del star system faunístico, la postrera gran estrella de la era dorada del Zoo. Es probable que en el traslado de Ulises al Sea World de San Diego en 1994 el animalismo asomara tímidamente sus garras, pero desde entonces no ha hecho otra cosa que agarrarse a su presa cada vez con más fuerza. Al fin y al cabo, por mucho que la institución juegue al equívoco de hacernos empatizar con las bestias a base de simular una —más que rentable— afinidad con nuestra especie, el metarrelato de un jardín zoológico destila siempre una apología espontánea del naturalismo occidental. A saber, la distancia ontológica que se dibuja entre los seres humanos, dotados de alma y cultura, y el resto de especies animales es tan grande que ese abismo infranqueable justifica la apropiación despiadada de la naturaleza que practicamos desde este lado de la ecuación. Los animales constituyen objetos de exhibición, ejemplos seleccionados de una naturaleza salvaje que sometemos con fines diversos a la voluntad humana. Nos arrogamos sobre ellos una soberanía ilimitada porque ni siquiera imaginamos que ésta pueda resultar impugnada. A efectos prácticos, percibimos en la fauna poco más que una lograda composición de minerales, una especie de jeroglífico orgánico que se halla a expensas de nuestra facultad para descifrarlo. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si hiciésemos nuestra la idea, típica del llamado perspectivismo amerindio, de que humanos y animales compartimos una unidad espiritual que se expresa sin embargo en una multiplicidad de cuerpos? ¿En qué lugar quedarían las normas de gobierno de un jardín zoológico si los animales no fueran más que humanos disfrazados con ropas distintas, morfologías variables de las mismas cualidades que identificamos cuando nos reconocemos en el espejo? Ríanse entonces ustedes de la venganza cobrada por nuestros primos lejanos en El planeta de los simios.

Para bien o para mal, los animales no son (todavía) sujetos de derecho, tal y como pretenden algunos movimientos proteccionistas. No creemos que puedan hablar por sí mismos, defender su propia causa, disponer de libre albedrío. Cuando, una vez atravesado el torno de entrada, y al alejarse de la tienda de souvenirs y demás gadgets como quien huye de la peste, el patafísico se da de bruces con los paneles en que la institución levanta sus escudos discursivos, se fija en particular en la política de calidad que proclama Barcelona de Serveis Municipals, SA, la entidad pública encargada de la gestión del Zoo. La misión es explícita, casi transparente: participar en la conservación de la fauna silvestre por medio de la educación y la difusión del conocimiento científico. No obstante, en la inmediata enumeración de los compromisos que exige el cumplimiento de tan alta encomienda, desfilan, por ese orden, el compromiso con la sociedad, con los visitantes, con el personal y, en fin, con los proveedores, pero no con los ejemplares allí concentrados. Los animales pueden constituir una misión, pero no hay compromiso que valga con ellos. La fauna es en cierto modo el enemigo de una política humana autoritaria: se acepta sin más su rendición, pero en ningún caso se negocian las condiciones.

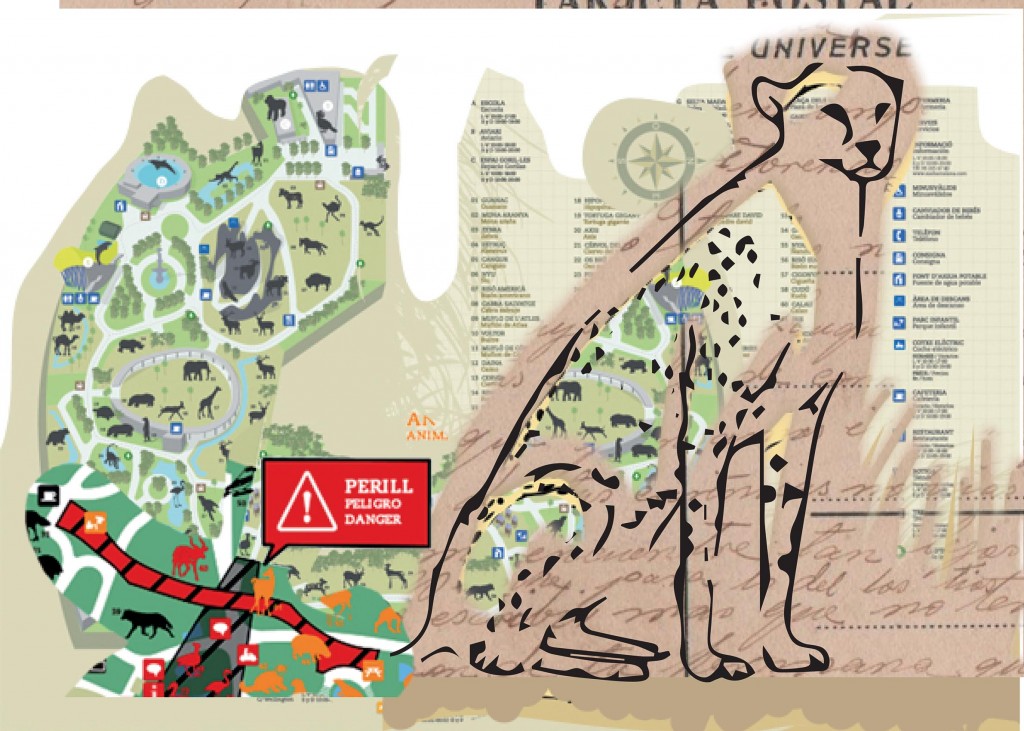

Diría que el hiato que separa a humanos y animales en el naturalismo occidental se expresa de manera ejemplar en las arquitecturas de control que justifican la propia existencia del Zoo. Aunque la institución ha tratado con los años de limitar la penosa impresión que suscitaban de manera creciente las clásicas jaulas con barrotes en las que los animales repetían una y otra vez un circuito obsesivo, las barreras existen, si bien han perdido la contundencia de antaño. La rendición al principio animalista que guía la construcción de los recientes dispositivos de exhibición de la fauna exige un grado mínimo de bienestar animal, pero en modo alguno alimenta la secreta confluencia de dos mundos que siguen percibiéndose como inconciliables. Los animales se exponen ahora en dioramas naturales, en parcelas minúsculas, simulacros que reproducen teóricamente el hábitat original del que provienen, y las fronteras que separan esos jardines temáticos de las zonas de visitantes se pretenden discretas: fosos apenas visibles desde los miradores, mamparas de plexiglás, juegos de nivel más o menos sutiles.

Sin embargo, la distancia ontológica que media entre visitantes y visitados no se ha reducido, de manera que las paradojas del naturalismo se vuelven cada vez más visibles. Por un lado, la naturaleza sigue presentándose como una esfera salvaje e indómita, gobernada por leyes que finalmente nos resultan ajenas, y de las que conviene protegerse. La visita al Zoo no es, pongamos por caso, un safari por las sabanas africanas, pero un león siempre es un león. Por el otro, la fragilidad de los especímenes confinados ante la acción antrópica demanda justamente lo contrario, a saber, preservar a los pobres animales de la injerencia humana. Por todas partes aparecen los carteles que disuaden a los visitantes de alimentar a los bichos, así como la recomendación de no perturbar su tranquilidad durante sus interminables siestas. Como dos líquidos incapaces de disolverse en un brebaje homogéneo, los mundos antagónicos de hombres y bestias sólo permiten un encuentro efímero, sometido a un protocolo estricto. La sensación que recibimos tras una visita al Zoo parece abocarnos a imaginar dos universos paralelos, hechos de materia y antimateria que, de entrar en contacto, provocarían una especie de estallido cósmico. Así las cosas, se entiende que para muchos visitantes la experiencia de cruzarse súbitamente con un jabalí en las calles que la ciudad traza al pie de Collserola sea más enriquecedora —y barata— que un paseo por el jardín zoológico. Al menos en esos casos, uno tiene la impresión de que las fronteras se desvanecen, que existe un margen para la incertidumbre. No deja de ser paradójico que, mientras los límites que delimitan el campo y la ciudad tienden en las últimas décadas a relajarse y hasta a confundirse, el Zoo carezca de espacios liminales, de zonas de sombra.

Las únicas excepciones a ese dualismo incorregible que tanto conforta la confianza humana en sus propias fuerzas son los clásicos pavos reales y las restantes especies de aves que nidifican en la arboleda del parque. Déjenme, para concluir, que me detenga en los primeros. El hecho de que «anden sueltos» por el jardín zoológico constituye una feliz anomalía que los niños, tanto si llegan en avalancha en visita escolar como si lo hacen acompañados de sus padres, celebran con entusiasmo. Si se recorren las instalaciones, como yo hice, en una jornada laborable, puede verse cómo grupos escolares enteros dedican toda su atención al hostigamiento de esos hermosos pájaros, olvidándose del resto de bestias que les rodean, empeñados en patalear ante los bichos para que abran sus hermosos abanicos de plumas o en darles de comer lo imaginable y también lo inimaginable. Parece claro que el protagonismo que los pavos reales alcanzan se debe a que con ellos es posible una interacción que el Zoo no admite en razón del peligro que supone traspasar las barreras en el caso de las restantes especies. En este sentido, la disposición que el jardín zoológico demanda del espectador es básicamente estética, una contemplación pasiva que recuerda a los itinerarios trazados en un museo consagrado al arte. Las fieras se ven, pero no se tocan. La experiencia sensorial de una visita al Zoo es rica y variada, ya que los animales pueden olerse y —ocasionalmente— oírse, pero la indiferencia (la venganza que se cobran por el interés que suscitan) con la que suelen responder a las interpelaciones de que son objeto por parte del público resulta frustrante y extrañamente artificial. Las rutinas de su sobreexposición acaban por darles un aire entre deprimido y displicente, y los niños son quienes más sufren las expectativas de un intercambio que casi nunca tiene lugar.

Abundan en la historia reciente las imágenes y relatos de fieras que escapan accidentalmente de su cautiverio, atraviesan el cerco y vagan aturdidas por la ciudad de cemento, interrumpiendo los flujos urbanos a su paso. Muchos de nosotros reconocemos secretamente un acto de justicia poética en esas ensoñaciones, una venganza merecida a nuestra soberbia. Para enfatizar la severidad del castigo, los animales que suelen protagonizar esos episodios son criaturas hiperbólicas, gorilas gigantescos, dinosaurios enfurecidos o monstruos radiactivos. Por mi parte, la próxima vez que sienta la tentación de visitar el parque zoológico en busca de una comunión imposible, me sentaré en alguna plaza a dar de comer a las palomas mientras esas ratas de aire se apelotonan a mi alrededor. Puede que no resulten exóticos, pero al menos esos bichos responden al modesto juego de complicidad que les propongo.