Imagínense una escuela en que se foguea el exótico gremio de los patafísicos, con el fin de cultivar sus virtudes. Sería lo más parecido al college de Harry Potter, con bustos parlantes, escobas voladoras y sabios despistados a la búsqueda de espectros. Es lo que tiene reunir en un mismo potaje dos ingredientes que combinan mal. De un lado, esa fábrica disciplinar que es la escuela; del otro, las fuerzas incontenibles de la imaginación. El resultado es, en fin, una especie de oxímoron institucional, en la que la vocación reguladora de la escuela se ve continuamente desbordada por las extravagancias de los alumnos que cobija. Sería, ni más ni menos, como poner puertas al campo.

En semejante escuela, y pese al celo burocrático de sus gestores, empeñados en neutralizar lo inesperado, las cosas —esos objetos indefinibles del deseo— sucederían sin más, se multiplicarían hasta reventar las costuras del orden edificado para prevenir y domesticar su perniciosa influencia. En su versión más gore, la escuela de los patafísicos no podría ser otra cosa que una academia sin currículo, un barco sin rumbo.

Pues bien, nada de eso parece, ni siquiera remotamente, el austero monolito gris que la Universitat de Barcelona dejó caer, allá por el 2006, en el Raval Nord, barrio convertido hoy día en un auténtico zoco de templos dedicados a la cultura y comercios hipsters. Hace años, cuando cristalizó el proyecto, largamente aplazado, de trasladar las facultades de Geografía e Historia y de Filosofía a Ciutat Vella, los patafísicos enmudecimos de asombro. Algún urbanista había querido mostrar el genio gentrificador que habita en su interior y se había descolgado con esa idea, digna de nuestro gremio. En aquel momento, la decisión de instalar las facultades —digamos— más subversivas en el centro del casco urbano, en pleno parque temático para turistas, parecía una temeridad que abocaba el corazón de la ciudad a quedar en manos de la impredecible ira de los estudiantes, hoy solidarios con la enésima huelga sectorial y mañana quejosos por los obstáculos interpuestos por los gobiernos al advenimiento de la paz mundial.

Nos equivocábamos. En el terreno de las predicciones, como en tantos otros, los patafísicos tampoco nos hemos ganado credibilidad alguna. Esa decisión, rumiada durante años, solo se tomó de manera definitiva cuando las sospechas de que el movimiento estudiantil se hallaba en una fase de decadencia se hicieron evidentes. De ese modo, el traslado desde la zona universitaria de Diagonal sirvió precisamente para catalizar esa degradación y culminar la obra empezada años atrás, cuando el mandato neoliberal dio la orden de asalto a los campus universitarios y comenzó el despiece lento y meticuloso de la universidad pública. Los urbanistas estaban en lo cierto; una vez los estudiantes fueron neutralizados, convertidos a su pesar en agentes gentrificadores, la llegada a la tierra prometida del Raval fue también una ocasión de perlas para azotar a la bestia con el látigo neoliberal hasta volverla inofensiva. Si el entrismo practicado por los gestores neoliberales en la década de 1990 se había llevado a cabo con cierto sigilo, disfrazados de sociatas reformistas, hacia 2005, la universidad ya estaba lista para recibir su puntilla: el Proceso de Bolonia.

No me quiero poner conspiranoico, pero no me negarán que mola observar la coincidencia en el tiempo de ambos fenómenos: de un lado, la operación inmobiliaria que condujo —con la inestimable ayuda de la muy católica Universitat Ramon Llull— a la colonización masiva de estudiantes en el Raval; del otro, la vasta reforma neoliberal que se abatió sobre las universidades públicas bajo el pretexto de una convergencia europea de titulaciones. Aunque la Declaración de Bolonia se remontaba a 1999, la aplicación en el Estado español se pospuso en general hasta 2008, solo dos años después de que las hordas gentrificadoras de estudiantes empezasen a segar la hierba a su paso por el Raval. Sin el apoyo ofrecido por el zeitgeist neoliberal, es difícil imaginar que los ejecutivos —o ejecutores— de la universidad pública se hubieran atrevido a atraer a tantos estudiantes hacia el abismo de su propia rendición. Pero, antes de seguir por ese camino, consideremos las posibilidades que ofrece la metáfora de una arquitectura que enferma a quienes hacen uso de ella.

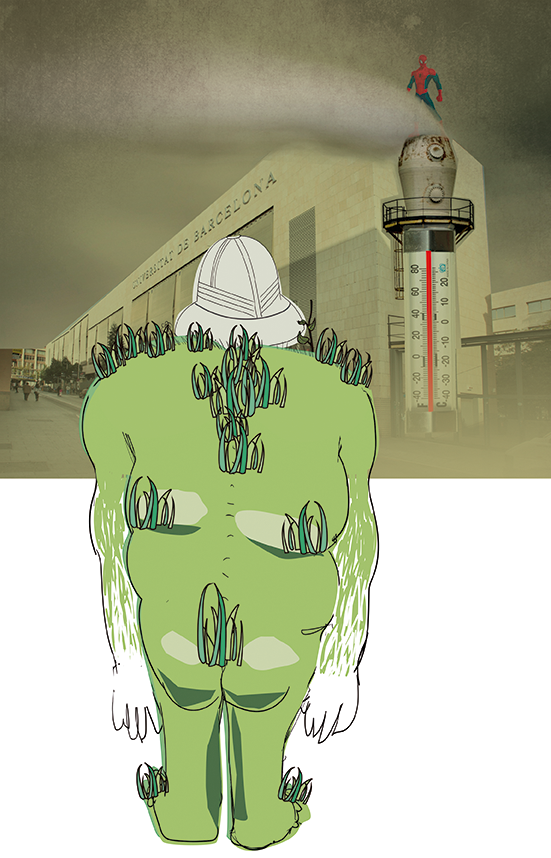

De hecho, hablando con precisión, en la facultad del Raval, lo que está enfermo es el propio edificio. Véanlo con estos ojos: cuando se abre la veda de la humanización de la arquitectura —los llamados edificios inteligentes—, nunca se sabe hasta dónde puede llegarse. Un simple requiebro de doctrina patafísica nos lleva a concluir que los edificios están enfermos precisamente porque son inteligentes, pero no descarten que los edificios francamente estúpidos también puedan caer presos de dolencias insondables. Sea como fuere, un misterioso fantasma recorre los pasadizos de la facultad del Raval, provocando, entre otras desgracias, lipoatrofia semicircular, una patología que al parecer perturba las masas de tejido graso de las extremidades, y que tendría su origen en la existencia de campos electromagnéticos. En otros casos, no se sabe si es la sequedad del ambiente, el empleo masivo de sistemas de calefacción y aire acondicionado, las redes de cableado a cielo abierto o la presión cada vez más agobiante experimentada por los diversos trabajadores de la institución, pero el caso es que en el edificio menudean los casos de rinitis, asma, alveolitis y el síndrome de fatiga crónica. En los cuadros más graves, la acumulación de efectos perniciosos provocados por las deficiencias estructurales que presenta una arquitectura exhibida en su día como moderna y eficiente puede provocar diagnósticos de electrohipersensibilidad, fibromialgia y quién sabe cuántas otras enfermedades inquietantes. Tal vez alguien piense que estoy describiendo el escenario idóneo para que el joven Peter Parker sea picado por una araña radiactiva y se transforme en Spiderman, pero es —lo juro— la cruda realidad de un edificio flamante, marcado no obstante por disfunciones estructurales ante las que los equipos directivos de la Universitat de Barcelona hacen año tras año la vista gorda, como si no fuera con ellos. Solo es cuestión de echar horas en el interior de ese sepulcro de largos y angostos pasillos sacados de una estampa carcelaria, para acabar más pronto o más tarde padeciendo su perjudicial influjo. Si no caen enfermos, al menos quedarán hartos de esa arquitectura tediosa. Entiéndanme: no es que crea que los atentados a la salud de los usuarios sean una forma particularmente perversa de neutralizar la discrepancia y maltratar las fuerzas de la imaginación, pero los patafísicos somos gente malpensada, especialmente si las sospechas resultan más turbadoras que la típica alusión al cutrerío que suelen gastarse las empresas constructoras con el empleo de materiales de dudosa calidad. Ahora bien: si los cuerpos sufren y se mortifican entre las grises —y no es un tópico— paredes de la academia, imagínense las almas.

Tal como decíamos, el Proceso de Bolonia supuso la consagración de un modelo de gestión académica neoliberal que venía gestándose desde al menos un par de décadas, la guinda de un pastel amasado con el fin de domesticar esos modestos reductos de libertad que, hasta entonces, constituían las aulas universitarias. La primera consecuencia que comportó la «implementación» —entonces y ahora, el eufemismo de moda: en realidad, se trató de una imposición sin apenas negociación en la que se echó mano de la vía represiva cuando fue menester— del Plan Bolonia fue una verdadera sobrecarga de tareas que se abatió sobre la comunidad universitaria. Ya que el enemigo ofrece resistencia, vamos a doblegarlo por agotamiento. Los estudiantes sufrieron una monitorización mucho más exhaustiva de su proceso de aprendizaje, como si la acumulación de nuevas evidencias que pudieran ser objeto de evaluación diera por sentado que hasta entonces habían estado engañando al personal. Toda esa voluntad reguladora del aprendizaje se cimentaba en una flagrante desconfianza en las habilidades del alumno para construir su propio itinerario intelectual, sometiéndolo a una infantilización sonrojante. Más que aprendizaje, parecía que se trataba de instrucción. La cantinela de la evaluación continua aturdió definitivamente a los estudiantes, embarcados en una carrera frenética de presentación de ensayos, exposiciones orales y exámenes parciales que les dejó sin tiempo para reflexionar sobre sus propios hallazgos intelectuales, y que fomentó entre ellos una visión instrumental del conocimiento como única estrategia de supervivencia en el agitado mar de las evaluaciones. Para colmo, esa multiplicación de trabajos consagró el perfil del estudiante a tiempo completo, limitando objetivamente las posibilidades de aquellos que se costeaban los estudios con el propio sudor de su frente. Diría que fue el clima de atontamiento generalizado inducido por el nuevo paradigma pedagógico el que permitió que la subida de tasas se colara en la reforma de Bolonia como un gol por la escuadra en un libre directo. Ante la indiferencia de la mayor parte de sus profesores, algunos estudiantes forcejearon, libraron una batalla intelectual y física que puso en evidencia la agenda oculta de los gobiernos catalán y español, exigieron un diálogo justo y perdieron.

Ahora bien, esa indiferencia del cuerpo docente no es un fenómeno banal, sino la actitud natural en aquellos profesionales que han crecido o permanecido demasiado tiempo en una atmósfera neoliberal. Es, si se quiere, un defecto de fábrica o una enfermedad crónica. Así que si Vds. se encuentran un día por la calle con un profesor universitario, no se hagan los despistados, acérquense y hablen con él o ella. En cuanto le interpelen, abandonará ese aspecto taciturno que tiene y les relatará la pesadilla de las correcciones pendientes, la infamia de una burocratización extenuante que, obsesionada con la adopción de criterios de eficiencia, acumula contradicciones funcionales como quien colecciona chapas de cava. Es probable que, si le tocan la fibra, les confiese un tanto avergonzado que, con el tiempo, ha relegado la docencia a la última de sus prioridades. Como hámsteres en una jaula que castiga la docencia con una condena a quedarse sin pienso, los profesores dan vueltas y vueltas a la noria, cada vez más desesperados, confiando en alcanzar esa excelencia investigadora que, como el nirvana, les libre por fin de todo sufrimiento. Por cierto, sé que el mantra de la «excelencia» es para cagarse, pero nuevamente les juro que forma parte de la jerga del momento.

Bien mirado, sería mejor que fuera únicamente un ejercicio de propaganda. Una nueva generación de académicos crecidos en peligroso contacto con ese aire viciado han interiorizado toda esa cháchara hasta creérsela a pies juntillas. Como emprendedores en un mercado en que la competencia por los recursos económicos recuerda a Bruce Lee luchando a brazo partido en Kárate a muerte en Bangkok (1971), buena parte de los profesionales que se forman en el espacio universitario transnacional hacen gala de una iniciativa individual que raya en el puro egocentrismo, incapaces de abordar desde una perspectiva colaborativa la actividad laboral que se gestiona a través de los departamentos. Como un carné de identidad, su carrera académica es personal e intransferible. Forjada en un constante nomadeo de universidad en universidad, con una beca posdoctoral aquí y un proyecto financiado allá, les resulta imposible mostrar solidaridad con sus compañeros de trabajo o adherirse a los principios de una institución académica que, por otra parte, los acoge como hijos pródigos, alimentados como están con el néctar de la excelencia. La universidad en tiempos neoliberales es, en este sentido, tan pragmática con sus propios principios como el directivo de un canal privado de televisión: hace todo lo que sea necesario para mejorar su caché en los rankings internacionales. Si hay que enseñar pechuga, se enseña y no hay más que hablar.

Ninguno de los males que acabo de enumerar afecta de modo particular a la facultad del Raval. Acaso en ella, levantada hace poco más de diez años en el vientre de la ciudad, se perciben mejor las heridas que ha abierto un modelo de universidad pacificada por las mismas empresas que incumplen una y otra vez esos criterios de excelencia, honestidad y buenas prácticas. Instalada parcialmente en los antiguos terrenos de la Casa de la Misericòrdia, un sombrío hospital fundado a finales del siglo xvi para dar acogida a los pobres, que al poco tiempo se convirtió en refugio de las jóvenes descarriadas que erraban por las calles de la ciudad y, siglos más tarde, en simple depositario de huérfanos, la facultad adiestra como entonces a sus residentes en las formas de una sociabilidad sumisa y complaciente con las demandas de un mercado precarizado. Acertaron quienes tuvieron la ocurrencia de promover ese éxodo de fieles llenos de esperanza y hambrientos de justicia hacia el corazón de Barcelona: la mejor manera de someter a la bestia es convencerla de que todas esas pequeñas traiciones son por su bien.