A lo largo de siglos, la creatividad emanada del Vaticano ha inspirado a generaciones enteras de patafísicos con —entre otras lindezas— el comercio de reliquias, la excomunión de filósofos o el solemne anuncio de cruzadas, de manera que a esta gente no vamos a darles lecciones de inventiva. Tampoco de supervivencia. Así que, cuando me aproximé a la puerta de acceso a la catedral de Barcelona con la intención de descifrar sus misterios y el segurata de la puerta sonrió amablemente anunciándome que el precio de la entrada era de siete innegociables euros, de nada me sirvieron las estrategias desplegadas para convencerle de que me dejase pasar por la patilla. Por ese orden, juré que estaba escribiendo un libro sobre asesinatos en la capilla del Cristo de Lepanto que iba a estremecer el mundo editorial, que era un fiel devoto de Santa Rita y, finalmente, un turista japonés que había olvidado la mascarilla respiratoria entre los gansos del claustro. En vano. En una cuarta ocasión intenté, sin mucha convicción, insinuar que había nacido y vivido en la ciudad, y que tal vez sería justo distinguir entre las visitas de autóctonos y foráneos. El hombre volvió a sonreír amablemente y, tras señalar hacia el pórtico con un giro de hombros, me espetó: «Aquí dentro, todos ustedes son turistas». Tenía razón.

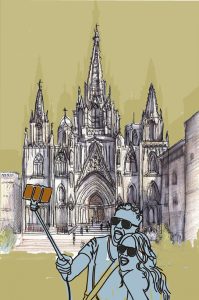

No sé muy bien si los patafísicos somos tenaces o ingenuos, pero el caso es que comencé a revolotear por los alrededores con la esperanza de encontrar una grieta por la que colarme en la fortaleza. Ustedes saben cómo es aquello —y entiéndanse las desafortunadas analogías, fruto de la desazón—: escapar de Guantánamo debe de haber resultado más fácil. La plaza de la Catedral estaba, como las selvas del Vietnam, infestada de turistas, verdaderos charlies con una GoPro en la cabeza o un palo de selfie en el brazo, acunados por el «Hasta siempre, comandante» que tocaba el músico de turno; así que por ahí no había, lo que se dice, discreción. Pensé en encomendarme a santa Llúcia —sus estampitas se venden en un rincón de la plaza, por el módico precio de cincuenta céntimos— y subir a la terraza de LʼArdiaca para tender una tirolina hasta los ventanales de la catedral, pero la insólita acumulación de excrementos de paloma en sus alféizares me hizo desistir. Es proverbial la economía de esfuerzos de la Santa Madre Iglesia: todo lo que no es pompa y boato se mantiene hecho una auténtica porquería.

A estas alturas, los lectores habrán considerado la posibilidad de aprovechar los oficios del fin de semana para acceder de incógnito a la seo. No crean que no lo contemplé como una opción viable. De hecho, al forzudo celador que vigilaba la Porta de Santa Eulàlia, en la que finaliza la visita guiada, le dejé caer irónicamente la pregunta de si se cobraba entrada los domingos a los feligreses. También sonriendo amablemente, el hombre respondió que la misa era por supuesto gratuita, pero la mueca sádica que esbozó a continuación, cuando puntualizó que una serie de guardianes se encargaban de garantizar que nadie aprovechase el oficio para realizar un tour por las capillas, me hizo pensar en Sansón rompiendo el cráneo de los filisteos con la quijada de un asno, así que descarté esa alternativa y continué con mi ronda desesperada. Más allá de las consabidas estatuas vivientes y músicas callejeras que merodeaban aquel lugar sagrado como buitres alrededor de una cabra desnucada, así como de cientos de charlies vagamente amenazantes, no encontré ninguna entrada secreta. Les aseguro que palpé todas las piedras de la fachada para ver si alguna se deslizaba hacia el interior accionando un arcano mecanismo, pero lo único que conseguí fue ensuciarme las manos hasta el codo con ese hollín asqueroso que se gasta la Ciudad de los Prodigios. Me detuve unos instantes, eso sí, junto a la Porta de la Pietat, en la calle del mismo nombre, no tanto porque se antojase una aventura prometedora, sino porque me sorprendió que Les Cases dels Canonges, sede del Departament dʼAfers Exteriors de la Generalitat, fuese un páramo desierto entre aquella multitud exuberante de figuras hostiles, un claro practicado en medio del bosque tropical. Saquen sus propias conclusiones, pero les aseguro que parecía que hubieran colgado una bandera anunciando cuarentena por causa de una epidemia de peste a la puerta del Departament; hasta los charlies, poco quisquillosos por naturaleza, huían de aquel agujero negro como, ejem, las ratas del barco.

En ese momento, maldije no tener un mapa de los angostos pasadizos que deben de unir la catedral con el Palau de la Generalitat, y a los que a buen seguro se accederá —¿captan el doble sentido?— desde las alcantarillas. Derrotado por los altos muros de ese mausoleo neogótico, me resigné a gastarme los siete euros. Tras una cola de diez minutos, camuflado entre una maraña de charlies a los que, debo reconocerlo, me parecía asombrosamente, accedí por fin a la profanación de los numerosos tesoros de la catedral.

Entiéndanme, los patafísicos carecemos por lo general de sensibilidad artística, de manera que ya pueden ir descartando cualquier síndrome de Stendhal ante la contemplación de los retablos barrocos que abundan en el interior de la catedral. Pasé como un autómata de capilla en capilla, incapaz de comprometerme con esa legión de vírgenes dolientes encarceladas para garantizar su seguridad ante vándalas y desaprensivos. El sufrido cautiverio de esas imágenes debe de haber resultado insoportable, porque la Iglesia ha dado una vez más con una fórmula imaginativa para satisfacer la necesidad de tocarlas que experimentan los devotos. Algunos de los iconos llevan un lazo atado a una mano de cuyo extremo cuelga un medallón con la réplica del Cristo o la virgen en cuestión; ese lazo se estira hasta dejarse caer al otro lado de la valla que protege la capilla, de manera que quien desea palpar a santa Elena o a Nuestra Señora de Fátima para que le procure las bendiciones solicitadas puede hacerlo por procuración, besando el medallón que, literalmente, canaliza los ruegos como si de una conexión eléctrica se tratara. A grandes males, solución patafísica.

Durante el paseo entre las capillas, constaté también que la devoción de las barcelonesas y barceloneses por su troupe de iconos es como la Liga de fútbol: siempre acaban ganándola los mismos. A la cabeza, el Cristo de Lepanto, contorsionándose sobre la cruz para esquivar la famosa bala turca, pero seguido bien de cerca por san Pancracio, santa Rita, las Almas del Purgatorio y, last but not least, la inefable Virgen de Lourdes. Me llamó la atención que ni la Mare de Déu de la Mercè ni tampoco santa Eulàlia inspirasen gran confianza entre la feligresía, pero no es de extrañar viendo la faena tan poco aliñada que ambas están haciendo en Barcelona. Ya camino de la salida, mi sentido patafísico se erizó cuando leí, en un cartel, que estaba a punto de recibir «la llamada del jefe más influyente del mundo». Se trataba del anuncio de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Nativas. Dejé obediente mi limosna, no fuera a ser que el jefe optara por despedirme sin indemnización. Tratando de pasar desapercibido entre los charlies para ahorrarme otras llamadas desde el Más Allá, tuve tiempo al menos de girar la cabeza y ver los titulares del Full dominical de aquella semana: «La vida no es un negocio». Quien escribió semejante declaración, debía de saber por experiencia de qué estaba hablando.