La mayoría de patafísicos no tenemos memoria. Solo recuerdos. No militamos en organizaciones políticas y sindicales, nunca hemos formado parte de esplais, y ni siquiera estamos colegiados. Nadie se toma la molestia de hablar por nosotras y nosotros, porque nos incluyen a bulto en los nombres comunes del pueblo o la gente. Carecemos de patricios con nombres propios, calles dedicadas y ancestros incómodos. Nuestros paisajes infantiles yacen bajo los escombros arrinconados por la ciudad tramposa, enterrados en esas fincas yermas de las afueras consumidas por los matojos, destinadas más pronto o más tarde a la especulación. Tal vez por eso, la patafísica, que es la ciencia de las soluciones imaginativas, enmudece cuando sus practicantes asistimos perplejos al espectáculo de palabras doctas y emociones desbocadas que se pone en juego con las guerras de la memoria. En esas cuidadas tragedias que movilizan pasiones colectivas, los patafísicos no aparecemos saludando desde el coro, y tampoco se nos invoca en las profecías que arrojan los oráculos de uno y otro bando. Preferimos, por lo general, huir de la escena, porque todos los prohombres se sienten en un momento u otro con derecho a llamarnos a filas, y nuestra especie cuenta con pocos héroes y aún menos villanos, de manera que solo acostumbramos a servir de carne de cañón.

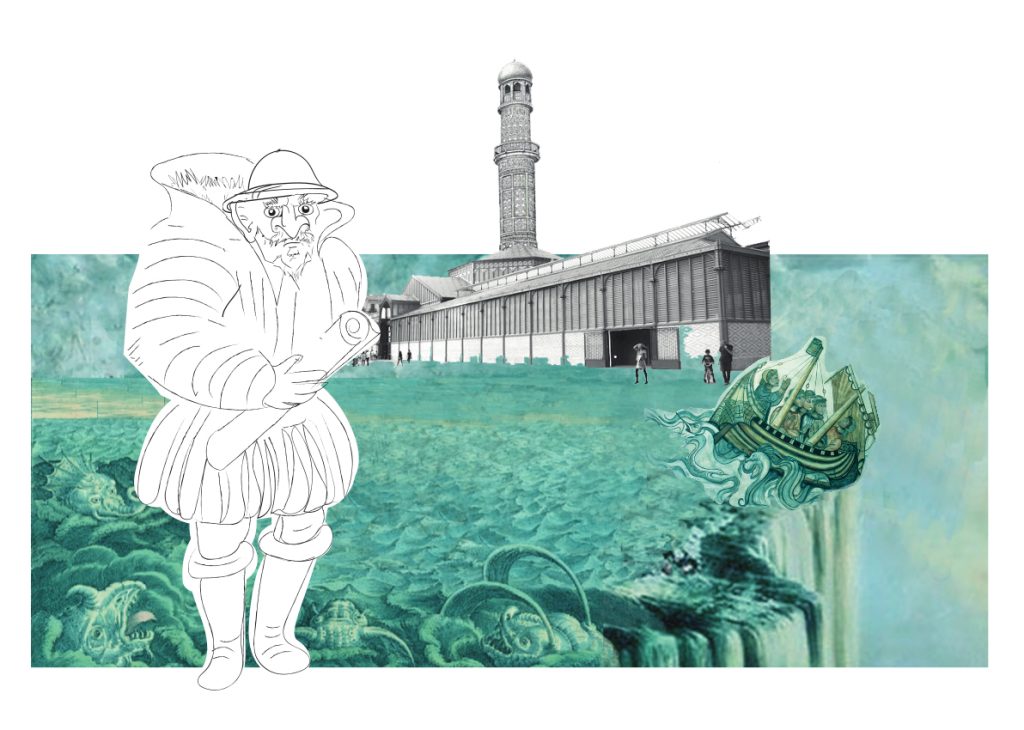

En esas condiciones, comprenderán que este patafísico se desplazara hace unas semanas al Centre Cultural i de Memòria del Born (en adelante, CCM) como un marino medieval que se adentra en el mar tenebroso, temiendo caer por una cascada infinita una vez alcanzado el borde exterior del mundo conocido. El temor al abismo no es, en el CCM, una simple metáfora. El interior del antiguo mercado de abastos es una herida en la carne viva de una ciudad que exhibe sus estigmas con todo lujo de detalles, de manera que, si no fuera por las mamparas de vidrio que protegen a los intrusos, caeríamos sin remedio en el foso una vez dentro. Sólo un reborde exterior, una plataforma elevada que cubre todo el perímetro de esa llaga abierta en lo que en otro tiempo formó parte del barrio de la Vilanova de Mar, permite hacerse una idea del drama escenificado, que no es otro que el de la ciudad derrotada y el país perdido. Claro está que se pueden visitar los cimientos de aquel laberinto humano a ras de subsuelo, con los guías del CCM, pero la vista izada, que caracolea entre el plano picado y el cenital, parece concebida para componerse una imagen al mismo tiempo dramática y distanciada. Desde arriba, percibimos la magnitud del desastre, pero no nos sentimos especialmente conmovidos, porque las piedras rescatadas de la batalla no son espectaculares ni especialmente elocuentes. «Ni falta que hace», podrán decir los adeptos al templo. Sin embargo, los patafísicos, que siempre hemos oído decir que la contemplación de ruinas provoca melancolía, nos preguntamos si la simple insinuación de esas callejuelas y de esos hogares humildes, si la contemplación del plano de un barrio del que solo quedan cuatro piedras alineadas sobre la tierra prensada, conmueve las almas como si se tratase de nuestra Pompeya particular. Al menos, desde el atrio que han instalado alrededor de los restos, bajo una bóveda modernista de cristal y hierro forjado, la impresión parece fría y descarnada, así que me inclino a pensar que la fuerza de los símbolos proviene tanto de su propia expresividad como de la devota y ciega complacencia del creyente.

No quiero desmerecer el trabajo de los arqueólogos y museólogos que han puesto su empeño en la recuperación de los restos de la ciudad bombardeada durante la Guerra de Sucesión. Como decía Concepción Arenal, «odia el delito y compadece al delincuente». Al contrario: el resultado parece fiel a las condiciones que debieron encontrar en 1994, cuando se iniciaron las obras de rehabilitación del mercado. Sin embargo, la voluntad de musealizar la totalidad de la planta del mercado —unos 8000 m2— y, al mismo tiempo, ofrecer una vista diáfana de la tropelía cometida por las tropas borbónicas en el asalto a la ciudad provoca que cualquier otro proyecto de exposición apenas pueda contar con las migajas que constituyen unas estrechas salas habilitadas en los márgenes laterales del CCM. En su publicidad institucional, el CCM se ufana de disponer de dos salas de exposiciones, otras dos polivalentes y, además, un rincón para exposiciones de pequeño formato; pero si descontamos el espacio dedicado a la exposición permanente («Barcelona, 1700. Història i vida») y esa especie de bazar al gusto de hipsters que es la librería, el resto de salas no pueden ser más que anotaciones al margen del relato del CCM, ocupado en régimen de monopolio aplastante por els fets de 1714, verdadero cenáculo del catalanismo, que moviliza por igual —aunque sea con objetivos distintos— al nacionalismo conservador y al independentismo en sus versiones light y hardcore. En esa fortaleza de simbolismo patrio que es el CCM, en ese lugar de memoria consagrado monográficamente a una derrota y a la esperanza que aquélla concita, cualquier asedio organizado desde significaciones distintas está condenado al fracaso, a no ser que opte por enterrar una vez más aquellos cimientos y levantar sobre sus bases otro proyecto, como quien anuncia un mundo nuevo.

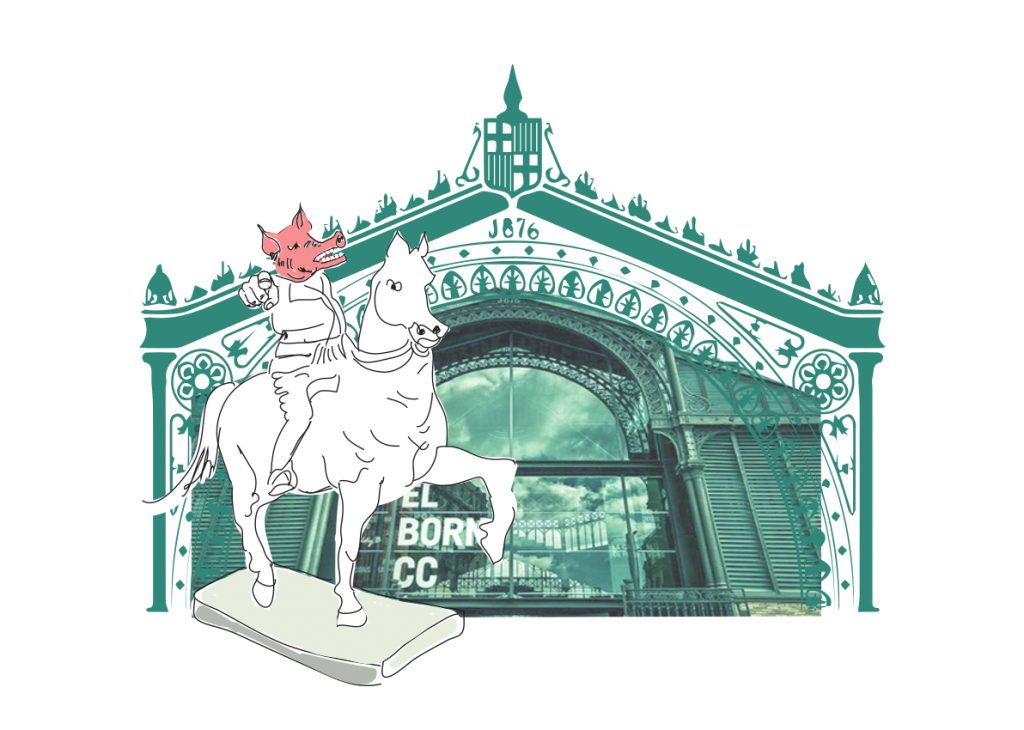

Es precisamente en ese punto donde se echa a faltar una visión auténticamente patafísica. En lugar de proponer alternativas atrevidas, como por ejemplo pintar toda la fachada del CCM con el arcoiris de la bandera LGTB, edificar un minarete en una de las esquinas desde el que se llame públicamente a la oración los viernes o abrir el antiguo mercado a la venta de comestibles caducados los días impares, el comissionat de Programes de Memòria ha optado por mover los codos para hacerse un hueco en el templo, con la esperanza de que en él también se rinda culto a sus propios dioses paganos. ¿No querías caldo? Pues dos tazas. Demasiado respetuoso para transgredir el relato hegemónico del CCM, demasiado tímido para desafiarlo con algo más que salvas de fogueo. En mi opinión, la exposición, organizada del 18 de octubre de 2016 al 8 de enero de 2017 bajo el título de «Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà», no persigue tanto erigir un contrarrelato de la ciudad y del país vertebrado en torno a la lucha antifranquista —el otro becerro de oro de la Cultura de la Transición—, sino sencillamente sacar los colores a quienes ocultan el contubernio burgués con la dictadura bajo un manto épico hecho a medida con la estelada. Visto desde las periferias patafísicas, la exposición provoca efectos similares a las molestias causadas por aquel chaval con problemas de autoestima que se dedica a chinchar a sus compañeros más populares con el fin de hacerse notar. En ese caso, todo el mérito consiste en disparar con precisión y sentido de la oportunidad el dardo de la cizaña, y dejar que los propios ofendidos se encarguen de ponerse en evidencia a medida que gesticulan y vociferan. Así, una exposición acuartelada en un rincón casi invisible del mausoleo, que hubiera concitado una fingida indiferencia en el mejor de los casos, ha tenido la ocurrencia de situar una estatua descabezada sobre un caballo al piaffe en el exterior del recinto, y se ha desatado la tormenta perfecta. Franco ha tenido que amenazar con una entrada triunfal en el CCM para que tiemblen y flaqueen las poderosas columnas forjadas de la necrópolis, como si se tratara de un terremoto de magnitud desconocida.

El patafísico que escribe estas líneas ha tenido el raro —por fugaz— privilegio de visitar la exposición antes y después de que el fervor popular desatado en torno a la estatua decapitada llevase al Ayuntamiento, en un alarde de seny, a decidir su retirada, que se hizo efectiva el 21 de octubre. La exhibición de centralidad y contención escenificada por la administración municipal habrá frustrado sin duda la inventiva de las multitudes patafísicas de la ciudad y del país, que auguraba nuevas y aún más impagables intervenciones sobre ese Sleepy Hollow sanguinario. Cuatro días mal contados bastaron para mostrar la elocuencia popular y engrandecer la fama de una exposición que realmente pocos visitaron mientras el caballo y su jinete se hallaban a las puertas del templo y, aún menos, una vez los servicios municipales se deshicieron, literalmente, del muerto. Entre el aluvión de comentarios que suscitó ese empleo puntual de la efigie ecuestre del dictador se coló, entre otras, la idea de que el tsunami de indignación se debió a la falta de resignificación que padecía la escultura, colocada como un elefante descontextualizado en medio de la sofisticada cacharrería del CCM. A mí me sucedió lo contrario. Pensé que emplazarla en actitud marcial ante el sancta santorum del catalanismo transversal invitaba inequívocamente a interpretar su presencia con relación al santuario, como un monigote grotesco que se presta de inmediato a las burlas del pueblo, pero cuya figura ridícula contribuye a rebajar el soufflé de solemnidad que se conserva intramuros. Hay algo enigmáticamente poético en ese Franco sin cabeza devenido en icono carnavalesco. Sin embargo, todo fue vertiginoso: ni siquiera hubo tiempo para que los sagaces halcones del agit-prop municipal tematizasen las diversas intervenciones en un formato apto para su patrimonialización. Muerto el perro, se acabó la rabia.

Así que, superada la campaña de acoso, derribo y retirada del dictador, concentré mi atención en la propia exposición, a la que se podía acceder gratuitamente hasta el 30 de octubre. El área educativa del CCM debía de haber hecho bien su trabajo, porque todos los grupos escolares que pululaban por el interior de aquella cripta seglar se encontraban en el nivel del subsuelo, paseando entre las ruinas, fent país acompañados de sus correspondientes guías. Solo algunos adultos, en general añosos, parecían interesarse por la exposición, que se alojaba en una de las salas laterales, tras unas castas cortinas negras. «Mal presagio tanta discreción», me dije. La atmósfera solemne y un tanto plomiza de la necrópolis se había colado en el interior de aquella sala, hasta inundarla por completo. Mal iluminada y, en apariencia, instalada con precipitación en un espacio torpemente habilitado para contener exposiciones, la verdadera sorpresa te asaltaba una vez pasado el torno de acceso, cuando descubrías que el relato exhibido demandaba de los espectadores más un acto de fe que de placer intelectual. Resultaba casi heroico seguir sin perderse la tortuosa pista trazada por el comisario a través de una serie de paneles que gastaban aires de improvisación. El proyecto bucea en la carrera profesional de dos afamados escultores, Josep Viladomat y Frederic Marès, para detectar las diversas miserias y claudicaciones que conforman la naturaleza humana a través de su acomodación a tres regímenes políticos, la República, la Dictadura y la Transición, cuyas eventuales diferencias tienden a disiparse en cuanto prestamos atención a la gestión de los símbolos en el espacio público. Adscrito con inteligencia a la corriente crítica con la Cultura de la Transición, se trata de un proyecto interesante en su formulación que, sin embargo, se pierde en la multiplicación indigerible de detalles, por medio de una museografía que parece poseída por el horror vacui. Los elementos expuestos, en efecto, se amontonan en tropel, en muchas ocasiones con tamaños de letra casi ilegibles o a través de pantallas minúsculas. Al cabo de un tiempo prudencial, al espectador se le acaba por atragantar el despliegue compulsivo de documentos y busca refugio en las imponentes reproducciones fotográficas de las estatuas mostradas sobre sus bastidores, en su paso por los almacenes municipales, una de las mejores cosas que incluye un proyecto en el que la museografía parece conspirar hasta convertirse en su peor enemigo.

La sensación que se extrae al fin es que la polémica performance organizada en el exterior del CCM no era más que un señuelo, fuegos de artificio destinados a ocultar la sospechosa precipitación que preside el proyecto en su conjunto. Esa impresión no es solo mía. Guiados por una necesidad incontenible, centenares de patafísicos, visitantes como yo de la muestra, vuelcan sobre el libro de oro las mismas críticas formales, empleando una combinación de recursos retóricos que van de la objeción velada a la crítica sangrante. Merece la pena detenerse a leer los comentarios recogidos en ese volumen, que constituye un hallazgo inesperado, un faro en medio de la oscuridad, un testimonio explícito de la decepción que muchos visitantes experimentan tras su paso por la exposición, a la que reclaman una ambición de la que probablemente carece a la hora de ajustar las cuentas con los mitos de la Transición. Ese libro rebosa de impaciencia y desilusión por lo que se percibe como una ocasión perdida.

Al abandonar el templo, imaginé por unos instantes a los responsables técnicos del CCM como una legión de gnomos perversos conspirando para hacer naufragar una idea, para diluir la potencia de un mensaje en una suerte de sabotaje disfrazado de incompetencia o cometido en nombre de los ajustes presupuestarios. Aunque los patafísicos tendemos a recrearnos en ese tipo de piruetas causales, esta vez no me detuve mucho tiempo en ella, no tanto porque no resultara verosímil sino porque, al traspasar el umbral del edificio, quedé de inmediato liberado de su pesada gravedad, como quien escapa súbitamente de un hechizo. La estatua ecuestre había desaparecido días atrás y, junto a la escena del crimen, un joven se complacía en aclarar a su novia que alguien había llegado a colocar la cabeza de un cerdo sobre los desamparados hombros del dictador. Pensé en lo fácil que resulta profanar un templo, y lo difícil que es, en cambio, persuadir a sus sacerdotes para que toleren nuevos objetos de adoración.