Una radiografía del confinamiento que estamos experimentando no puede ser, como dijo Camus, ese patafísico excelso, otra cosa que el relato de un exilio. Estos días, añoramos —el verbo exacto que templa el ánimo del exiliado— esa gramática parda que permite interpretar los gestos más banales, las coreografías que ejecutamos en un ascensor atestado, el espesor del reproche que nos lanza el vecino cuando tiramos la basura en el contenedor equivocado.

Añoramos, por supuesto, la calle y todas sus promesas, el techo bajo el que solemos refugiarnos cuando llueve de camino a casa, y hasta la cola de los grandes almacenes. Y, sobre todo, añoramos casi cualquier tiempo pasado, mientras depositamos nuestras esperanzas absurdas en un futuro que es, y perdonen el palabro, más desincierto que nunca.

Y todo esto para describir un exilio, al fin y al cabo, dorado, sin padecer el castigo añadido de la precariedad de la vivienda, el desempleo en ciernes o una parienta cercana seropositiva que decida confinarse en medio del confinamiento. Regular los accesos al lavabo, tratar de esterilizar todos aquellos objetos con los que la persona entra en contacto, desplazarse por casa con mascarilla y guantes, aislarse de los seres más queridos se antoja un suplicio que no quiero frivolizar en absoluto. En cuanto a los muertos, que se cuentan por decenas de miles, se encuentran mas allá de los confines de la patafísica, quiero pensar que allí donde brillan los rayos C en la oscuridad, cerca de la Puerta de Tannhäuser (1), así que los dejo voluntariamente fuera del campo de visión de este breve artículo.

Quería hablarles del confinamiento medio, sin obstáculos especiales, marcado por el tedio de los días que se suceden iguales unos a otros, y no por alguna tragedia que sacuda el agujero negro en el que nos hallamos, y que parece poner el tiempo en suspenso. Y lo quería hacer impelido por una fuerza centrífuga que me lleve de la aparente seguridad del hogar a las amenazas del espacio exterior, aunque no sé muy bien si esa distinción entre el adentro y el afuera sigue teniendo sentido cuando mucha gente se comporta en su castillo interior como si se encontrase en tierra hostil. De esta última, de ese eufemismo que llamamos «espacio público», hay pocas novedades que señalar: se halla sometido a un régimen de vigilancia inédito, es cierto, pero no me digan que no atisbábamos desde hacía tiempo ese paraíso de los planificadores urbanos donde solo existen espacios de tránsito y donde cualquier interrupción del flujo que lleve mansamente del hogar al trabajo o al mercado es percibido como una anomalía cósmica. En este sentido, la pandemia global provocada por el coronavirus ha constituido el feliz encuentro entre un deseo y su forma privilegiada de expresión.

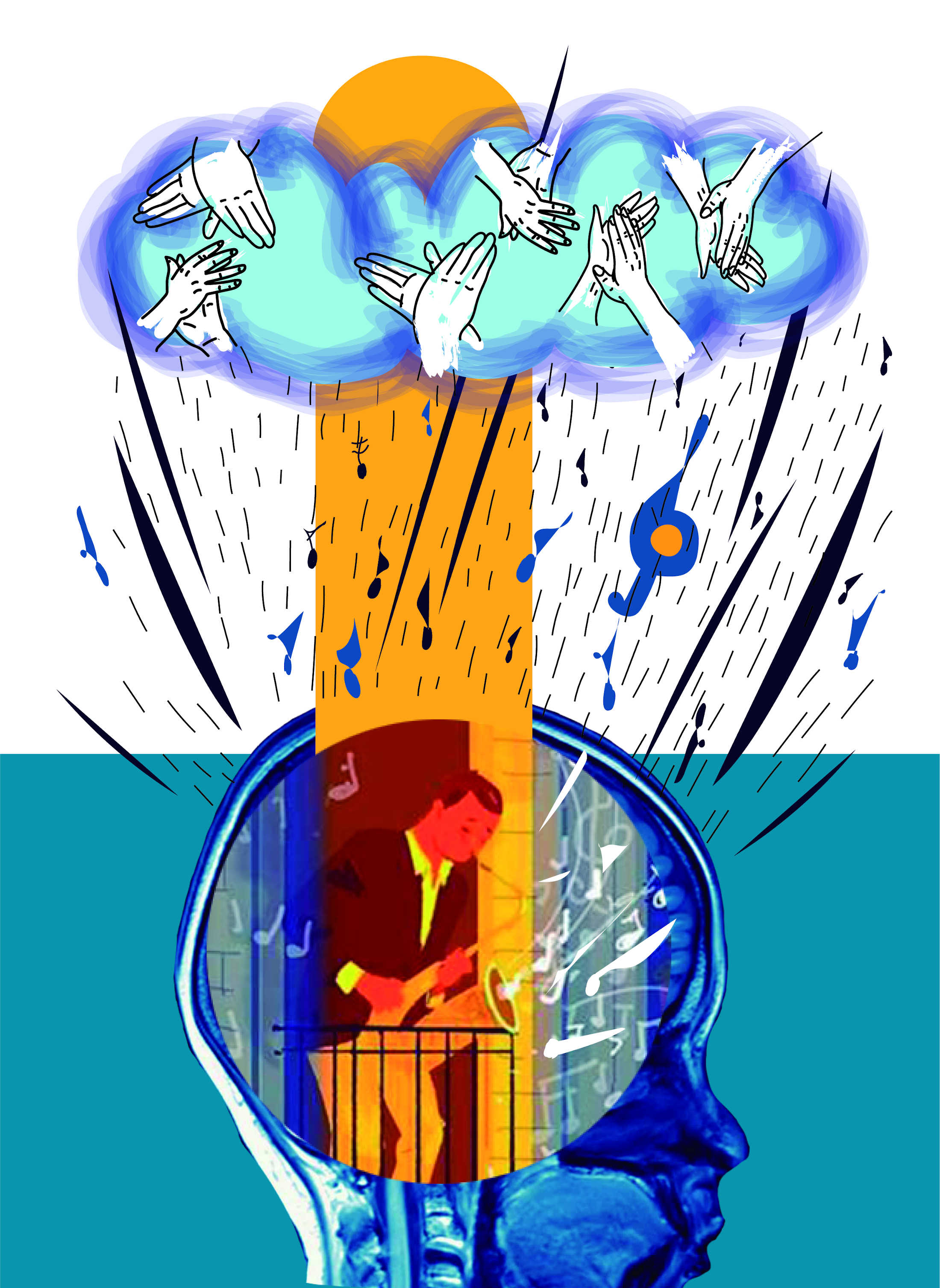

Visto desde el vórtice del remolino, muchos patafísicos parecen haber descubierto con estupor que el exilio no es, en realidad, tan malo. Abrumados por la presión generada en el mundo exterior, y excluidos voluntariamente del compadreo vecinal, su reclusión en el nido les parece inesperadamente plácida, y se deleitan en la ejecución de los nuevos rituales que comporta el exilio. Quien no se acostumbra es porque no quiere. En tanto que los días se replican unos a otros —lo que puede suscitar desconcierto—, el confinamiento introduce rutinas que contribuyen a pautar un tiempo de otro modo informe, invivible. Es obvio que el aquelarre de aplausos que el personal sanitario recibe cada día puntualmente a las 20 horas constituye el más explícito de esos rituales. Es probable que los aplausos hayan perdido parte de su fervor inicial con el paso de las jornadas, y que el dejarse ver batiendo palmas se haya convertido en una camisa de fuerza que constriñe a quienes, como los patafísicos, se sienten incómodos en el cumplimiento admonitorio de ceremonias públicas. Sin embargo, y como siempre, resultan interesantes las declinaciones locales, el balcón desde el cual el vecino se arranca a ejecutar la tonadilla de Song for health con el trombón, el patio de luces a través del que se cuela la declaración sonora de la señora del tercero, quien, en un gesto simbólico, ha decidido cada tarde sustituir el Resistiré por el Here comes the sun, o la ventana entreabierta que, como un oráculo, emite mensajes misteriosos a través de una selección musical que todas tendemos a descifrar como si se tratase de un código secreto. Más allá de los aplausos y su rutinización, la exhortación a asomarse a ventanas y balcones sigue siendo una forma profana de reconocerse, por bien que durante las primeras semanas de confinamiento hayan proliferado los espíritus de celadora, siempre con la recriminación y la denuncia a punto. Diría, sin embargo, que, a medida que han transcurrido las semanas —me pillan escribiendo estas líneas a finales de abril, cuando empiezan a anunciarse los protocolos de desescalada—, las guardianas del estado de alarma se han relajado, y se toleran mejor esas pequeñas subversiones que semanas atrás hubieran sido motivo de un auto de fe.

Otro campo para el trazado de pautas y ritmos es el ejercicio físico, aunque también es donde se percibe con más claridad cómo las conversiones entusiastas de los primeros días de confinamiento han dado paso a una cierta indolencia. Quienes hayan perseverado podrán preparar medias maratones una vez se relajen las medidas de clausura, porque las semanas de entrenamiento se suceden sin pausa. Es cierto que muchos patafísicos, de natural caprichosos, lamentan no haber comprado en su momento los gadgets decisivos en su vía de iniciación a la mística del runner: la cinta deslizante, la bicicleta estática, aparatos agotados hace semanas. Pero, en general, nos hemos acomodado como hámsteres en las ruedas de sus jaulas, y hacemos las abdominales previstas sobre la colchoneta de playa o recorremos el pasillo arriba y abajo hasta totalizar los pasos deseados. Hemos avistado un mundo aturdido que solo acierta a ser espoleado por coachs virtuales: tableta de chocolate en doce semanas, bíceps de ensueño con mancuernas caseras, etc. Las metas más banales son un consuelo en medio de un encierro draconiano, acompañado además del gesto punitivo más desacomplejado de Europa. De hecho, rendidas por efecto del encierro a las emociones más primarias, hay a quienes estos días les basta con vegetar en su balcón bajo un sol velado para sentirse aliviadas y hasta un punto felices.

Al otro lado de las elegidas que subliman su ansiedad ante la reclusión matándose a tablas gimnásticas, están las ociosas, quienes han caído en brazos de una depresión que induce actitudes contemplativas o quienes, sin apenas haber mostrado hasta ahora la menor sensibilidad por el noble arte de la gastronomía, se han volcado en cuerpo y alma a elaborar una arriesgada cocina de mercado. Lo que pasa es que el desaliento cunde fácilmente entre el personal cuando las prórrogas del estado de alarma se suceden sin interrupción; si a la creciente falta de ánimo e imaginación, añadimos las limitaciones que ofrece la compra online en supermercados o, simplemente, los temores al contagio durante las salidas furtivas a por fruta y verduras, la variedad de recetas se restringe al mismo tiempo que la pasta y las patatas fritas empiezan a ganar terreno. Así, por el principio de los vasos comunicantes, el número de cuerpos estilizados es directamente proporcional a las grasas saturadas acumuladas durante el confinamiento.

En los hogares en que eso haya sido posible, se han distribuido los muebles para decantar áreas de influencia a fin de generar nuevos espacios para actividades antes irrelevantes, como el ejercicio físico o el teletrabajo. La interacción virtual, casi la única que puede tener lugar de manera sistemática estos días, ha colonizado habitaciones que hasta ahora habían resistido sus embates, y veremos si esta cede generosamente el terreno conquistado una vez concluya el exilio interior. Todo parece indicar que, en la nueva normalidad que se diseña, las interacciones telemáticas ganarán protagonismo. Resulta difícil hacer pronósticos sobre si el encierro provocará un baby boom que modifique los magros índices de natalidad del país, pero podemos apostar todo a una que las modalidades de sexo virtual aumentarán hasta alcanzar su consagración definitiva. El peso que esa sexualidad remota conserve tras el confinamiento dependerá, claro está, de las morfologías hegemónicas que adopte el orden social, pero los patafísicos damos por sentado que, al menos por un largo tiempo, la socialización se administrará con nuevos códigos de profilaxis, y que el lenguaje de los escarceos amorosos se adaptará, como las restantes gramáticas, al higienismo imperante.

Si tomamos impulso y logramos salir del sepulcro del hogar, en el que da la sensación que nos hemos enterrado en vida, lo primero que salta a la vista es la importancia que durante el confinamiento estricto han adquirido los espacios liminales, las áreas discretas que se hallan a salvo del celo de las patrullas, como los patios comunitarios, las terrazas y los terrados. En esos lugares, por lo general anodinos e infrautilizados, ha tenido lugar un interesante proceso de autogestión. En el inicio del confinamiento, el afán inquisitorial del vecindario, aterrado por el aumento exponencial de casos, pudo coartar el empleo espontáneo de esos espacios, pero a medida que la célebre curva de contagios se estabilizaba —o que lo hacía el ánimo del personal—, este se ha convertido en un fenómeno digno de estudio. En este sentido, habría que dedicar un sentido homenaje a las pioneras, a las vecinas que se arriesgaron por primera vez a dejarse ver un mediodía tomando una cerveza en el terrado o dando vueltas alrededor de los tiestos de un patio, sin que por ello se produjera un allanamiento policial. Tras ellas, tímidamente al principio, y en una procesión cada vez más nutrida en las últimas semanas, se han ido sucediendo las ocupaciones: niñas con bicicletas de ruedines que giran alrededor de sus progenitoras como lo haría un león en torno a un domador, la maestra jubilada que sube a hacer yoga a la vista del viudo que la contempla embelesado desde la finca de enfrente, la pareja afectuosa que toma el sol, tumbadas en una misma toalla sobre el casetón que cubre la escalera. La vida, castigada en una reclusión inédita, se desparrama sin embargo incontenible hasta alcanzar los límites que la constriñen. Acaso lo más interesante ha sido la sabia administración de los turnos que la fuerza de la costumbre ha establecido para evitar las coincidencias excesivas. Debe notarse que tales usos han sido ilegales, ya que, como han puesto de manifiesto las numerosas notificaciones colgadas en las puertas de entrada a las fincas o en los ascensores, vulneraban la normativa que se desprendía del estado de alarma, de modo que, en muchos casos, alguna vecina ha tenido que superar la barrera psicológica de la prohibición, dejar una puerta abierta a sabiendas o, incluso, reventar algún que otro cerrojo para garantizar el libre acceso al espacio común.

Ahora, mientras se anuncian las medidas de desconfinamiento y el miedo al contagio nos propone una tregua, cuando lentamente empiezan a normalizarse unas salidas del hogar que, por cierto, las «trabajadoras esenciales» no han dejado de hacer a lo largo del encierro, justamente ahora, empezamos de verdad a vislumbrar ese mundo nuevo hacia el que nos encaminamos. Todo parece indicar que, al menos durante un tiempo indeterminado, será un mundo gobernado por la prevención y por un creciente distanciamiento corporal, donde la desconfianza rija nuestras interacciones públicas —y en buena medida privadas— y una serie de campañas de pánico moral decanten la acción política hacia morfologías explícitas de vigilancia y control. Describo un horizonte probable y verosímil, tanto más cuanto que no hace otra cosa que incentivar las líneas de fuerza que ya atravesaban el mundo que acabamos de abandonar. No es, en este sentido, una distopía fantástica a la que nos vemos abocadas sin preparación alguna, una súbita transformación provocada por una catástrofe inesperada, sino la confirmación de un curso reconocible, la constatación del indiscutible aire de familia que guardan los dos polos que divide el eje axial del confinamiento. Estábamos avisadas; todo esto podía pasar y, al menos por el momento, nos falta la calle, el escenario habitual en el que hacemos frente a nuestros enemigos. Nos encontramos aisladas, y todas concluimos nuestras conversaciones telefónicas con evocaciones melancólicas al pasado inmediato y con deseos de una mejoría en la que nadie parece depositar una gran convicción. Pero los índices de contagios comienzan a descender, las estaciones cálidas se exhiben magníficas ante nosotras y el inminente relajamiento del encierro nos permite abrigar alguna que otra esperanza. No obstante, Albert Camus, el patafísico a quien tanto hemos acudido estos días en busca de inspiración, y que abre y cierra este opúsculo, diría que no nos llevemos a engaño, pues «la alegría es una quemadura que no se saborea».

Notas:

(1) Referencia al monólogo que el replicante Roy Batty hace, justo antes de morir, en la película Blade Runner (1982): «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto brillar rayos C en la oscuridad, cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir». (N. de las E.)