En América, en Asia y en África, en distintos períodos y circunstancias, la ciudad de Barcelona, un enclave portuario siempre estratégico en el continente europeo, fue una importante metrópoli colonial. No es posible explicar su fisonomía urbana, su pujanza industrial ni el fortalecimiento de una burguesía local que acabó por imponerse y determinar su estructura social, sin las sucesivas y abundantes inyecciones de capital provenientes de ultramar durante siglos.

En la ciudad, el rastro simbólico y material de la colonización es abundantísimo. Su nomenclátor, sus monumentos y sus edificios atestiguan en qué medida ese período contribuyó decisivamente a configurar los cimientos de la ciudad actual. Caminar hoy por la Rambla, por ejemplo, es recorrer piedra a piedra un larguísimo proceso histórico de acumulación por desposesión. Entre la plaza de Catalunya, cuya entrada noreste está presidida por una estatua ecuestre glorificando las carabelas de Colón, y el famoso monumento que honra al mismo personaje al final del paseo, se despliegan una retahíla de edificios ligados a las violencias del extractivismo colonial. Destacan, entre otros, el Palau Moja y el actual hotel 1898, durante años residencia y centro de operaciones de la familia López y López, marqueses de Comillas, traficantes de esclavos, poseedores de la mayor empresa de transporte marítimo ligado a las colonias. O el Palau de la Virreina, sede actual del Institut de Cultura, que fue construido con capitales procedentes de las riquezas generadas en explotaciones mineras americanas. Formas sobrias y elegantes, esculturas con jarrones repletos, alegorías de la abundancia erigidas sobre el sufrimiento de millares de seres humanos extrayendo plata o azogue en el Virreinato del Perú, bajo el yugo de Manuel Amat i Junyent. Un palacio alzado sobre lugares como Huancavelica o Cerro de Pasco, poblaciones cuya memoria y fisonomía siguen marcadas, aún hoy, por las miserias heredadas de la empresa colonial española. Lugares de los que, en el epicentro de cultura institucional de Barcelona, nada se sabe. Historias que no se explican a los visitantes que, al pasar, preguntan por el origen del edificio.

50.000 objetos en un almacén

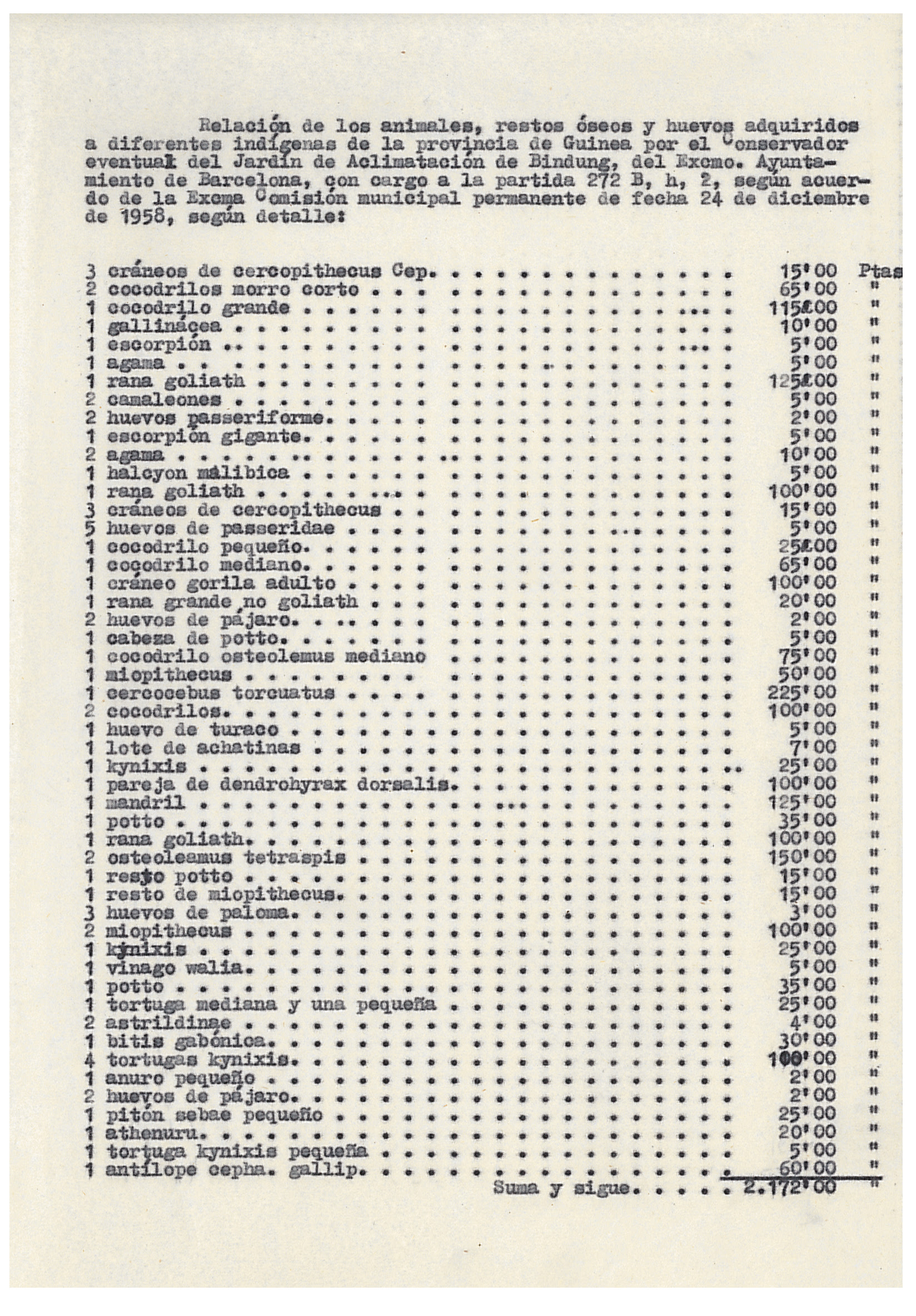

En un lugar bien distinto, una enorme nave industrial situada en un polígono de Montcada i Reixac, un guardia de seguridad, casi siempre solo, custodia un tesoro semidesconocido que es una de las mayores evidencias materiales de un expolio sistemático perpetrado, aquí y allá, durante largo tiempo. El Ayuntamiento de Barcelona a través del actual Museu Etnològic i de Cultures del Món (MUEC), dependiente del ICUB, conserva allí, fuera de circulación, más de cincuenta mil piezas procedentes de los confines más remotos del planeta. Muchas de ellas son parte del botín obtenido en diversas expediciones científicas en África y América, que se pusieron en marcha a partir de la década de 1940 con el fin de nutrir los fondos para la creación del Museo Etnológico y Colonial de Barcelona, precursor del MUEC.

Joyas, máscaras, esculturas, armas, herramientas de labranza, utensilios de pesca, instrumentos musicales, ornamentos ceremoniales, animales disecados o restos arqueológicos componen, desde la quietud de las cajas, los baúles o los paquetes plastificados, dispuestos en metros y metros lineales de estanterías metálicas, un auténtico muestrario del horror que nos interpela ya desde hace demasiado tiempo, pero que ningún responsable institucional parece interesado en querer mirar de frente. Ese muestrario, como ocurre con los objetos expuestos en las vitrinas del museo, más que acercarnos, como pretenden sus folletos publicitarios, a las «culturas del mundo », arroja luz sobre un largo período de dominación, humillación y saqueo que, en nombre de la civilización occidental, sentó las bases de la desigualdad global contemporánea.

Aquí a pequeña escala, y a mansalva en los museos histórico-etnológicos de las principales potencias europeas, los listados donde figuran los centenares de miles de objetos atesorados durante el período colonial son una de las pruebas más rotundas del vínculo indisociable que existe entre destrucción y colección. Quai Branly en París, Tervuren en Bruselas, British Museum en Londres, o Humboldt Forum en Berlín, por poner solo algunos ejemplos, ya se han visto forzados a empezar a problematizar la procedencia de unas colecciones que demuestran su propia razón de ser en cuanto que centros culturales: archivos de la violencia, centros de conservación de dicha violencia. Lugares caracterizados, todos ellos, por la museografía de la ocultación y el disimulo, que han promovido durante décadas la exhibición de esa violencia a través de exposiciones acríticas, descontextualizadas, repletas de piezas resiginificadas como «obras de arte primitivo», mientras ordenaban, catalogaban, restauraban o conservaban centenares de miles más en naves, almacenes y sótanos, siempre a la temperatura adecuada. Exhibiciones que muestran hasta qué punto el sistema colonial y racista no es cosa del pasado y que, vitrina a vitrina, materializan su pervivencia. No hace falta sacar billete a ningún túnel del terror en la feria: visiten la exposición permanente del Museu Etnològic i de Cultures del Món en la calle de Montcada. El domingo por la tarde es gratis.

Justificar la dominación

Desde finales del siglo xix y durante las primeras décadas del siglo xx, los museos etnológicos florecieron en Europa con una misma finalidad: explicar el mundo desde el punto de vista de las potencias coloniales y justificar con argumentos pseudocientíficos la necesidad positiva de la dominación del otro. En Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania o Países Bajos, el nacimiento de aquellos museos entroncaba con una narrativa profundamente racista que se había puesto antes en circulación a través de grandes demostraciones de poder como las Exposiciones Coloniales. Aquellos eventos, similares a las Exposiciones Internacionales, estaban destinados a presentar a los colonizadores como apóstoles del progreso y la modernización, en contraste con los pueblos colonizados, cuyas maneras de vivir serían la demostración de un atraso moral y material que era preciso corregir. Si el hombre blanco conquistaba sus tierras, sometía a sus poblaciones, imponía sus creencias o esquilmaba sus riquezas, era todo por el bien de esos pobladores. Fue en aquellas exposiciones donde pudieron empezarse a ver objetos provenientes de los territorios colonizados, muchas veces exhibidos y utilizados en representaciones por miembros de los propios pueblos a los que originalmente pertenecían. Los zoológicos humanos, muchas veces asociados a estas mismas Exposiciones Coloniales, están ligados también a la génesis de los actuales museos etnológicos europeos. Tras las vallas que los separaban del público, los pueblos colonizados representaban su propia vida —danzas, ritos, escenas de caza, cocina, amamantamiento de las criaturas, etc.— ante la mirada asombrada, enternecida o temerosa de la asistencia. Hasta que empezaron a considerarse ignominiosos, ya bien entrado el siglo xx, los zoos humanos, organizados aquí y allá, fueron la máxima expresión de pedagogías coloniales que en el corazón mismo de la metrópoli pretendían transmitir, a través de la humillación del «otro», espectacularizado y objetualizado, una serie de valores que vinculaban el poder colonial al orgullo nacional.

Las misiones de un palacio

En Barcelona, la Exposición Internacional de 1929 creó el contexto propicio para la fundación, pocos años después, del mencionado Museo Etnológico y Colonial. Durante aquellos fastos, entre los muchos edificios y pabellones que se construyeron en la montaña de Montjuïc brilló con luz propia uno que hoy ya no existe: el Palacio de las Misiones. Actualmente se ubican allí los jardines de Joan Maragall, junto al Palacete Albéniz. «Un espacio lleno de serenidad, un mundo aparte donde solo se percibe el gorjear de los pájaros y el sonido del agua que mana de las fuentes ornamentales», según explica ahora la página web del Ayuntamiento.

El Palacio de las Misiones fue construido para albergar la Exposición Misional, uno de los acontecimientos públicos de exaltación colonial más importantes que se han celebrado nunca en Barcelona. La muestra, de marcado carácter propagandístico, presentaba una ambiciosa exhibición de objetos etnográficos de todo tipo, más de tres mil piezas, traídas por los misioneros católicos desde las tierras de los «infieles», con la intención de poner en valor «la abnegada y patriótica» tarea de las diferentes congregaciones que evangelizaban a los pueblos «primitivos » sobre el terreno. Cabalgatas como la del Cortejo de la Raza y exhibiciones de zoológicos humanos completaron la exposición en otros lugares de la montaña de Montjuïc. De la importancia de aquellas iniciativas dan fe un sinfín de reportajes publicados en la prensa de la época y la gran cantidad de registros gráficos que han quedado para la posteridad en forma de catálogos, álbumes, fotografías, postales e ilustraciones.

A través de la exposición en el Palacio de las Misiones, Barcelona emergía como capital de la acción misional europea y la propaganda católica, después de la gran demostración de poder que significó la celebración de la primera Exposición Universal Misionera, en 1925, en el Vaticano. Allí se exhibieron más de cien mil piezas de los pueblos colonizados, llevadas hasta Roma desde todos los rincones del planeta en una batida frenética. La Iglesia vivía un período de modernización de sus mensajes a través de la vindicación de la importancia del quehacer misional y una cierta apertura a los relatos de los etnógrafos, que a su vez intensificaban en aquel tiempo sus particulares expediciones científicas.

Estas otras misiones, las etnográficas, habituales a partir de la década de 1930, están directamente relacionadas con una nueva oleada extractiva que facilitó, en el tiempo anterior a la descolonización asiática y africana, la acumulación en Europa de piezas «de arte primitivo» de los más diversos orígenes. En el contexto de la dominación colonial, después de siglos bajo el poder de las armas y las cruces, el saqueo del patrimonio cultural de los pueblos colonizados se reforzaba con la irrupción del discurso científico, justificando una nueva etapa en que se nutrirían definitivamente las colecciones más importantes de los grandes museos etnológicos continentales.

En el caso barcelonés, el nacimiento del Museo Etnológico y Colonial, en el año 1949 —en otro pabellón también ubicado en Montjuïc—, está directamente vinculado a unas y otras misiones. Entre sus primeras colecciones «exóticas», figuran piezas que ya habían sido expuestas en la Exposición Misional de 1929, otras provenían de excolonias americanas y asiáticas y otras fueron recogidas en África especialmente para el nuevo proyecto museístico, durante una intensa serie de expediciones científicas desplegadas en Marruecos y Guinea Ecuatorial, en las décadas de 1950 y 1960, ya en el tramo final de la dominación colonial española de aquellos territorios.

Casualidad o no, las misiones de aquel palacio mantuvieron un perfil inquietante, casi siempre al servicio de la estigmatización y la persecución de la pobreza, hasta el final de su existencia. Acabados los fastos misionales de la exposición, los objetos expuestos fueron trasladados a otros centros, la mayoría religiosos, y el edificio fue reconvertido primero en prisión, luego en Centro de Clasificación de Indigentes (década de los cuarenta del siglo xx) y más adelante, durante la década de los cincuenta, en un «CIE de Franco» consagrado a la reclusión, identificación y expulsión de migrantes que venían a trabajar a Barcelona desde Murcia, Extremadura, Andalucía, Galicia y Aragón. Más de quince mil personas fueron devueltas a sus lugares de origen desde allí. El edificio fue derribado a finales de la década de 1960 y su memoria quedó enterrada entre los escombros.

Restitución: debate abierto

Se oirá hablar cada vez más de «restitución » en los próximos años. En materia colonial, las narrativas del orgullo nacional, todavía vigentes en sectores importantes de las sociedades metropolitanas, fueron convenientemente complementadas por políticas de ocultación y de olvido que suponen, como mínimo, un doble escamoteo (aunque de impacto profundamente desigual): a los pueblos colonizados y también a los habitantes de las antiguas metrópolis.

Hace pocos meses, cuando se expandió por el mundo la rabia por el asesinato de George Floyd —el millonésimo ciudadano negro muerto a manos de un policía blanco en EEUU— fueron atacados múltiples monumentos glorificadores del poder colonial. Al hilo de esas acciones, cuatro activistas africanistas entraron en Quai Branly, el museo etnológico parisino y emitieron un vídeo en directo, cuestionando la propiedad del Estado francés sobre el conjunto de obras africanas allí expuestas. Mientras mostraba un tótem funerario arrancado del pedestal en el que estaba colocado, en su alocución, Mwazulu Diyabanza, uno de los autores de la acción, expresaba sus razones: «No se pide permiso a un ladrón por recuperar lo que te ha robado. […] Cada uno de nosotros ha pagado doce euros por entrar aquí. Hagan el cálculo de cuántos millones de euros han aportado nuestras obras de arte a los museos franceses, belgas, ingleses, alemanes o estadounidenses, mientras que nuestras mujeres y hombres eran asesinados».

Las heridas coloniales no pueden cicatrizar sin un replanteamiento institucional profundo a escala social, económica e histórica, en las metrópolis, en el que se abandone de una vez por todas la política del avestruz y se asuman responsabilidades sobre aquel período. También sobre qué hacer con el vastísimo patrimonio objetual expoliado, evidencia tangible de la continuidad de las lógicas basadas en el saqueo.

Desde hace algún tiempo, en buena medida gracias a la presión social, aquí y allá se aprecian, en ese sentido, cambios significativos. Uno de los puntos de inflexión ha sido la publicación del informe Restitución del patrimonio cultural africano. Hacia una nueva ética relacional, elaborado por el economista senegalés Felwine Sarr y la historiadora francesa Bénédicte Savoy en 2018, por encargo del Gobierno francés. El texto conforma una base sólida sobre la que trabajar el tema de la restitución de objetos expoliados en África por las potencias europeas. Primero, porque demuestra cómo la confiscación y traslado de objetos de arte, de uso ritual o doméstico, acompañaron a los proyectos imperiales desde su inicio, interrelacionando dos dinámicas: la apropiación estética e intelectual y la apropiación económica del patrimonio cultural del «otro». Un patrimonio que en las ciudades del conquistador, en las casas del coleccionista, en los museos o entre sus círculos de expertos, desconectado de sus orígenes, fue adquiriendo valor en el mercado del arte. En segundo lugar, porque aborda cuantitativamente —solo para el caso africano— las dimensiones del expolio: British Museum (69.000 objetos), Weltmuseum de Viena (37.000 objetos), Musée Royal de l’Afrique Centrale en Tervuren – Bélgica (180.000 objetos), Humboldt Forum en Berlín (75.000 objetos), Museo Vaticano (70.000 objetos), Musée Quai Branly- Jacques Chirac en París (70.000 objetos).

Ni aquí en Barcelona, ni en ningún lugar del Estado, hay debate todavía. Llegará. Hay entornos activistas y académicos cada vez más movilizados al respecto. Y mucho trabajo por delante.

Empezar a hablar aquí de «restitución » significa, entre otras cosas, empezar a revisar críticamente las aventuras coloniales en América, en África (el Rif, Ifni, Sáhara y Guinea) y en Filipinas. Empezar a investigar sobre las colecciones, sus orígenes, sus formas de adquisición, su traslado y su conservación. Comenzar a descolonizar los relatos museográficos, recontextualizando las piezas expuestas. Empezar a vincular efectivamente los objetos saqueados con los lugares y comunidades en las que fueron creados.

Restituir implica también abordar una gran cantidad de dificultades sociales, jurídicas, políticas y económicas. Pero es, ante todo, una forma de reparación y reconocimiento. Literalmente significa «devolver alguna cosa a su legítimo propietario».