Una playa es un ecosistema complejo, que alberga multitud de especies en un precario equilibrio que la acción humana puede alterar con facilidad. No se cómo lo ven ustedes, pero a mí cada verano me parece que esa pátina de crema solar que flota sobre las aguas cuando probamos a zambullirnos no debe de resultar demasiado beneficiosa para el bosque de algas posidonias que tanto nos instan a proteger, o que los fragmentos de microplástico que se confunden con los granos de arena no son precisamente del agrado del cangrejo o de la lombriz de turno.

Una playa urbana, en cambio, es directamente una aparatosa puesta en escena, un diorama que muestra una representación ideal de la naturaleza precisamente cuando se ha completado su colonización, un fenomenal ejercicio de postureo. En playas urbanas como las de Sant Sebastià i Sant Miquel, en el barrio de la Barceloneta, lo único auténtico es el catálogo de personajes que la pueblan, la fauna humana que allí se exhibe, bajo esas tiesas palmeras que recrean el sueño olímpico de edificar una Malibú mediterránea.

El patafísico ha optado esta vez por ejercer sus prerrogativas sobre las dos playas al mismo tiempo, puesto que, más allá de la nomenclatura oficial que divide en dos la orilla más meridional de Barcelona, lo cierto es que son indistinguibles tanto por lo que hace a su morfología como en relación a los usos que buena parte de la ciudadanía les otorga. Acaso la playa de Sant Sebastià, la primera a la que accedemos según avanzamos hacia el norte, es más pija, custodiada por la alargada sombra del hotel Vela y su centro comercial y por la barrera invisible que impone el Club Natació Barcelona (CNB), un centro privado elitista cuya junta directiva recuerda —si me permiten la chanza— a un bufé de abogacía especializado en asesorar a la mafia. Dado que en el flanco trasero del CNB se encuentra la Marina Port Vell, les invito a que, ejem, aten cabos. El patafísico que escribe estas líneas ha tratado afanosamente de averiguar las tarifas del CNB sin éxito; tras una lacónica conversación telefónica, tomaron nota de mi correo electrónico y, con displicencia, me anunciaron que una comercial se pondría en contacto conmigo. Sigo esperando.

Claro está, todo parque temático tiene sus horarios, su normativa de acceso y de usos. Que se lo digan, si no, al grupo variopinto de personas que, desde que se puso fin al toque de queda, ocupan ambas playas las noches de fin de semana. Para muchos medios de comunicación, constituyen una especie de horda bárbara obsesionada con montar orgías y aquelarres como si no hubiera un mañana. Sea como fuere, ese supuesto festival de alcohol y otras drogas, confinado a la arena, da paso a un empleo más diversificado del espacio tan pronto amanece. En horario diurno, la plaza del Mar y el paseo del Mare Nostrum, las superficies duras que separan las playas del resto de la ciudad, cobran un protagonismo que no perderán hasta que tenga lugar lo que los medios representan como un botellón zombi. Bajo la luz del sol, en efecto, la playa es antes que nada un templo dedicado al hedonismo, un desfile de cuerpos en movimiento, presos de una especie de frenesí cinético que les impulsa a ir arriba y abajo a lo largo del paseo: patinadoras de todo tipo, con gran presencia de las que exhiben vistosos tatuajes y emplean artilugios inverosímiles para desplazarse; ciclistas con un deambular indiferente o a la búsqueda de su récord personal; paseantes que circulan con mascotas enganchadas a un arnés que cuelga de sus cinturas; runners de todo pelaje y condición; turistas exóticas que conversan animadamente con sus amigas a través del vídeo de sus móviles para dejar constancia de que todo lo que dicen es cierto y, por supuesto, los rickshaws, esa especie de bicicletas con calesa e hilo musical incorporado que ofrecen paseos según la tarifa que se contrate. Este patafísico también se tropezó con un chatarrero de origen subsahariano que arrastraba su consabido carrito. Impulsado por motivaciones obviamente distintas a las del resto de transeúntes, y desplazándose, por así decirlo, en lento moderato, parecía resignado a no encontrar nada prometedor en un medio donde todo parece nuevo, flamante, sin mancha.

A media mañana, si desplazamos la atención a la arena propiamente dicha, las cosas no son muy distintas: aulas enteras de institutos que aprovechan una jornada soleada de primavera para organizar partidos improvisados de vóley playa o de rugby bajo la influencia de las hormonas y el rendido escrutinio de su profesorado; nadadoras osadas que se calan el neopreno para practicar en aguas abiertas, estilistas del paddle surf —aquel día la mar estaba en calma— o jóvenes luciendo pectorales sobre el circuito profesional de gimnasia que una conocida empresa de moda ha instalado frente a su local. El ocio y el deporte confundidos; disueltos en una única sustancia el placer, la disciplina y el sentido del sacrificio; como si tomar el sol adormecido sobre la arena fuera una extravagancia que suscitase compasión.

De hecho, sería interesante comprobar qué sucede en ese período liminal que se despliega aproximadamente entre las seis y las ocho de la mañana, cuando a la noche le aparecen las ojeras y al día hay que limpiarle las legañas. El día que este patafísico llegó a su destino, hacia las diez, se percibían algunas figuras ambiguas, tumbadas y todavía vestidas sobre la arena. Me preguntaba si eran los restos del naufragio de la noche anterior o usuarias precoces de los servicios diurnos, así que me dirigí al salvavidas más próximo, por supuesto argentino, y le interpelé sobre la posibilidad de elegir la playa como dormitorio improvisado. El vigilante, amablemente, me recordó que las máquinas que limpian y alisan la arena suelen entrar en funcionamiento precisamente a esa hora bruja, lo que hace desistir a quienes desean un poco de tranquilidad para proseguir con su sueño. Y, por si ese obstáculo no fuera suficiente, la acción combinada de Mossos y Urbana se encarga de expulsar a quienes acceden durante la noche dispuestos a pernoctar, empleando sacos de dormir o mantas aislantes como signos de detección. Visto lo visto, parece que las playas urbanas distinguen cuidadosamente entre el ocio y la pura necesidad, no fuera a ser que el filón turístico de esa imagen de postal quedase mancillado por la presencia incómoda de una miseria real.

Los gadgets de una playa, los elementos de mobiliario que facilitan servicios a las personas usuarias, son signos que permiten reconocerla como un entorno pacificado, y no como un medio potencialmente hostil. He ahí los indicios de una domesticación de la naturaleza que se pretende completa, a fin de garantizar un acceso universal que satisfaga el sueño de un ocio libre y compartido, al alcance de todas. En primer lugar, los espigones y barreras artificiales que resguardan la orilla de un oleaje que, bien es verdad, parece inofensivo en el Mediterráneo, al menos en comparación con mares abiertos. Pero hay muchos otros símbolos que remiten a una naturaleza edulcorada: las papeleras metálicas, cerradas como sarcófagos a la espera del inicio de la temporada de baño, las zonas de duchas y los contenedores segregados, o las nuevas torres de salvamento techadas, instaladas desde el pasado verano, y con calculada ostentación, cada 250 metros a lo largo del litoral barcelonés. Todo ello trata de confirmar en quien accede a la playa la sensación de que nada se deja al azar, y de que la victoria es definitiva: ahí están las esculturas urbanas —la inefable L’estel ferit de Rebecca Horn—, y su vocación de perdurabilidad, como picas o banderas que conmemoran una conquista.

Sin embargo, esa promesa de un ocio comunal se desvanece a medida que se multiplican las regulaciones y tiene lugar una privatización de la playa por la vía de los hechos consumados. Como era de esperar, en la costa destaca el cartelismo preventivo y represivo que anuncia prohibiciones relativas a pisar el césped o dedicarse a la venta ambulante, al tiempo que alerta de las multas de que puede ser objeto la compra en el top manta (50 euros). Otras restricciones no se visibilizan tan claramente, pero no son menos efectivas, como por ejemplo la del acceso de perros a la playa, de practicar deportes fuera de las zonas habilitadas o, una novedad de rabiosa actualidad, de fumar en cuatro de las playas del municipio. Todas recordamos que la pulsión reguladora alcanzó su cénit la pasada primavera, cuando comenzaron a abrirse los espacios públicos tras la fase de confinamiento total, y se impusieron franjas horarias y restricciones abracadabrantes que, por ejemplo, permitían acceder a la playa siempre que fueras a nadar o a deslomarte haciendo abdominales, pero no a tomar el sol o practicar yoga kundalini. Sin embargo, esa pulsión no es en modo alguno un efecto colateral de la pandemia, sino la imagen de marca del gobierno local desde hace décadas, hasta el punto que se vuelve agobiante en un espacio abierto a usos tan diversificados como la playa.

La discriminación de actividades y espacios que promueve la política regulatoria de un entorno que se califica sin rubor de «espacio natural» y de «patrimonio de la ciudad» llama la atención de este patafísico. El hotel Vela, cuya silueta evoca también la aleta de un tiburón hambriento a punto de abalanzarse sobre su presa, acantona la playa de Sant Sebastià por su parte sur y cierra el paso, como un camino sin salida, a quienes deseen continuar en dirección al antiguo rompeolas. Unas vallas de la empresa Nova Bocana SAU, concesionaria encargada de la gestión del área en cuestión, impiden el acceso al espigón que marca el límite de la playa. Por otra parte, el CNB parece disponer libremente de la parte de la orilla que se halla frente a sus instalaciones, pues un pequeño tractor trasiega entre la arena y el recinto del club, arrastrando pequeñas embarcaciones que amontona en la playa durante horas sin que en apariencia nada limite esa ocupación. Tampoco parece haber restricciones para la escuela de buceo Underwater Barcelona, al parecer otro de los servicios vinculados al CNB, que ofrece bautismos de buceo en la playa de Sant Sebastià con inmersiones de media hora al precio de 70 euros.

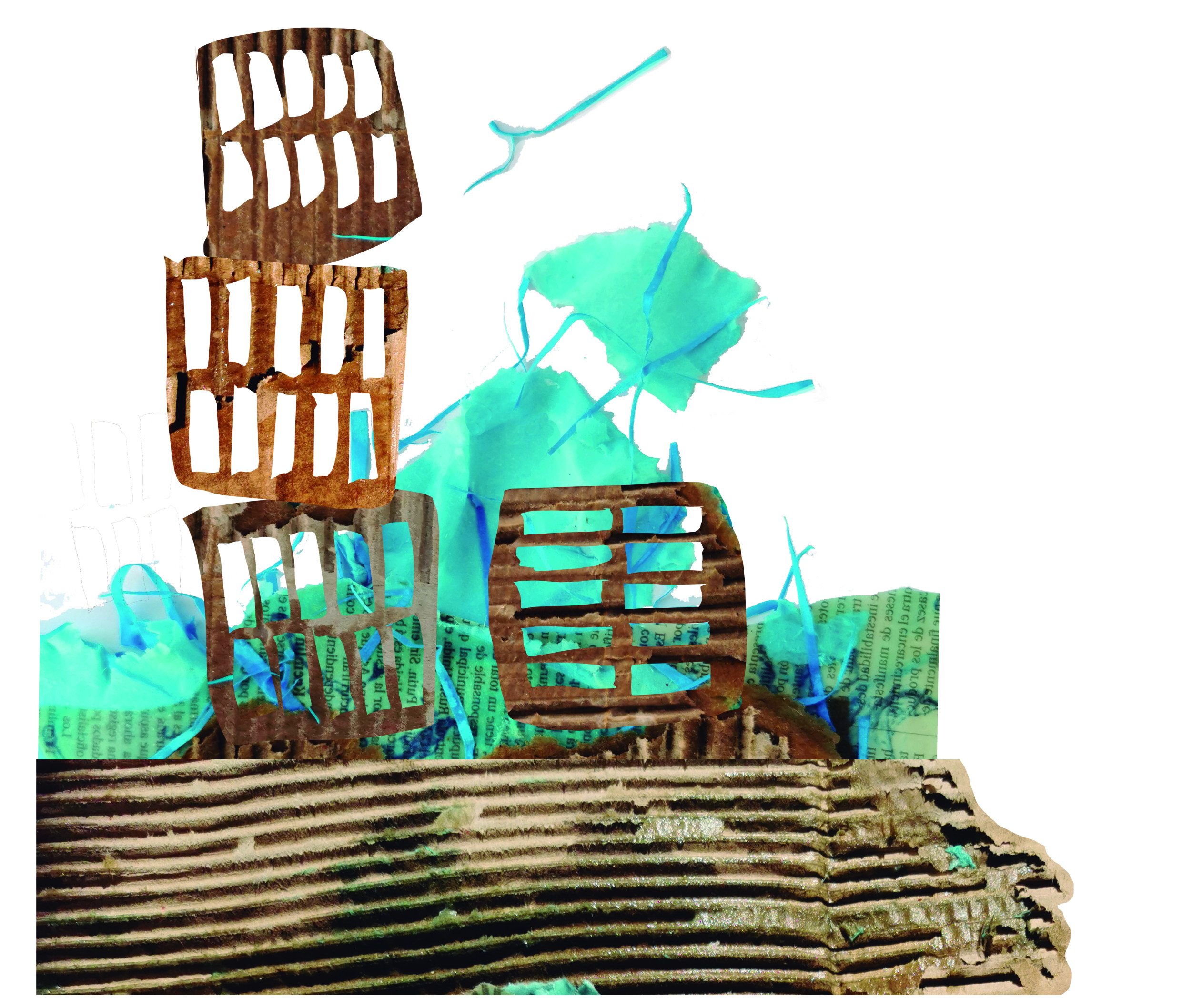

Ya hemos constatado esas mismas dinámicas en otros lugares de la ciudad, ordenanzas que segregan actividades casi siempre a favor de la explotación privada de recursos públicos bajo una retórica ciudadanista de igualdad y defensa del bien común. Se trata de un relato familiar a los habitantes de esta ciudad y que, por definición, trata de ocultar las pequeñas y grandes tragedias que suscitan esas apropiaciones flagrantes amparadas, eso sí, en la legalidad. Lo que sucede en la fachada litoral de Barcelona es que esas estrategias de privatización tienen lugar en el marco esbozado por la fabulación de una naturaleza amansada, puesta al servicio del apetito y voluntad humanas, reducida a la condición de puro escenario para la exhibición del genio de la civilización urbana del siglo xxi. A quienes les deprima o exaspere todo ese cuento de la rendición de las fuerzas de la naturaleza, les invito a que no se desanimen; una simple plaga de medusas, un temporal de levante o el crecimiento del nivel de agua en los océanos a causa del calentamiento global nos recuerdan que la importancia de nuestras ambiciones solo puede medirse por el estruendo que producen cuando se derrumban sobre el agua.