Hace años, el gremio de patafísicos tuvo una ocurrencia: secuestrar una golondrina del puerto de Barcelona con el objeto de abordar el Maremagnum y, de paso, empotrar la nave contra los pilares que sostienen la «zona lúdica y comercial más grande de Barcelona», según reza la propaganda del lugar.

Si los supervivientes de aquel rapto de genio —finalmente frustrado, como tantas otras fantasías patafísicas— dirigiesen una vez más su atención al frente marítimo de la ciudad, constatarían que a día de hoy el surtido trendy de embarcaciones que salen del viejo atracadero del Moll de les Drassanes, al pie de Colón, satisface a la clientela más exigente. Catamaranes ecológicos, monocascos con vistas submarinas y hasta las entrañables Lolita, Encarnación y María del Carmen, con sus dos cubiertas de madera, pintadas de azul y blanco. Estoy seguro de que aquel comando habría elegido una de estas últimas, aunque solo fuera por la atracción que patafísicos y patafísicas experimentan por los flotadores rojos que todavía cuelgan de sus barandillas.

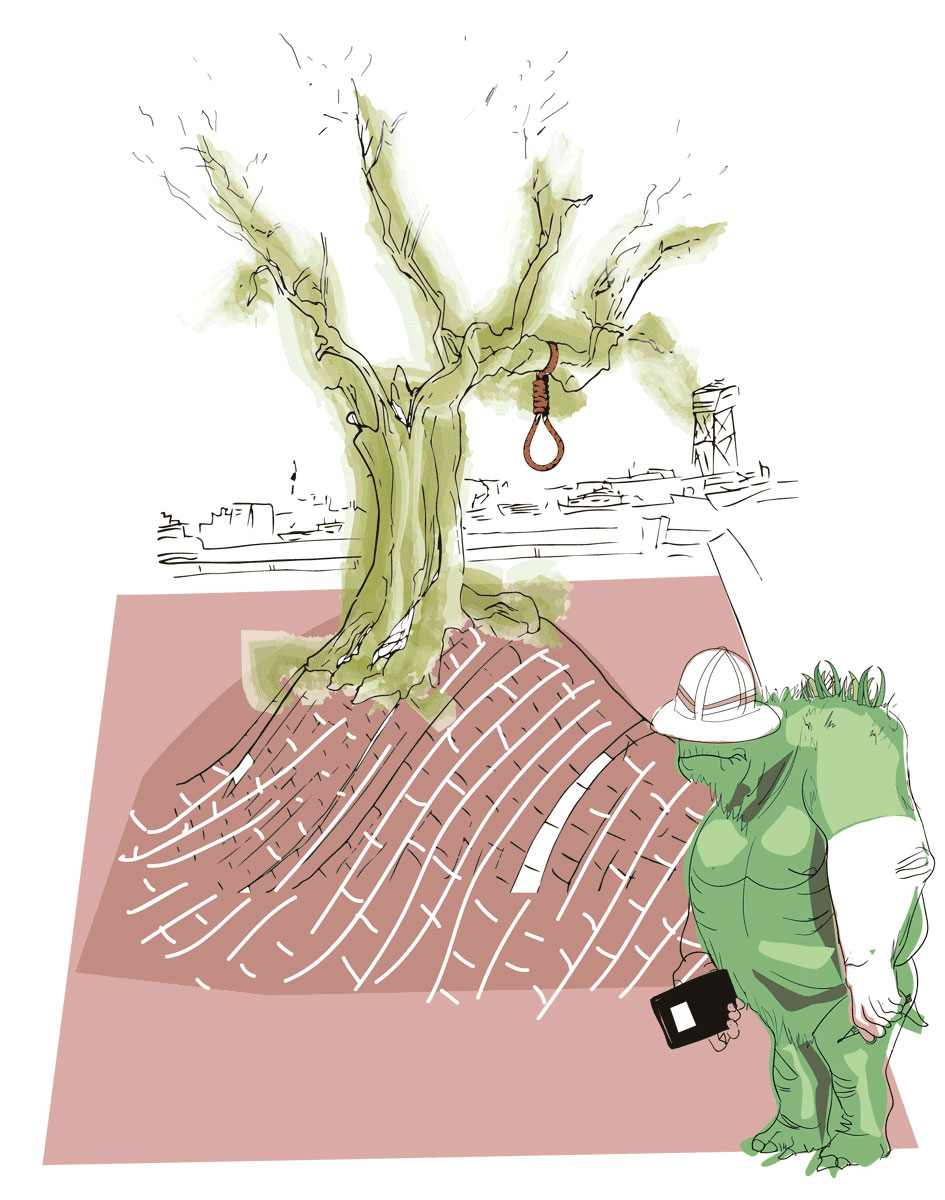

No es, sin embargo, por mar que vamos a explorar el Maremagnum, sino, ejem, por tierra, en caso de que podamos remontar las fuentes de ese Mekong por alguna vía convencional. Si optamos por descender la Via Laietana y atravesar la plaza de Antonio López para alcanzar la plaza del Ictineo, un pesado pedestal vacío del prócer de la patria caído en desgracia nos anuncia, inquietante, nuestra llegada a ese País de Cucaña, como el árbol del ahorcado recibía a las expediciones al oeste del río Pecos. Si, en cambio, nos decidimos por la Rambla de Mar y su célebre pasarela de madera de bolondo, el dedo enérgico del Almirante de la Mar Océana nos insta a tomar rumbo al sur, hacia el World Trade Center, como quien avisa de que entramos en una zona pantanosa bajo nuestra propia responsabilidad.

La primera vez, una mañana soleada, me decanto por el acceso que deja a un lado el Moll d’Espanya, con su retahíla insólita de supermegayates —se me acaban los énfasis—, sus patrullas de seguridad privada y sus helipuertos portátiles. No importa el nombre con el que hayan sido bautizados, Savannah, Promise, Admiral o alguna que otra palabra árabe; exhibidos en el búnker elevado por OneOcean Marina Port Vell, la empresa que gestiona un perímetro de titularidad pública con sistemas de vigilancia propios de Fort Knox, todos evocan imágenes de un lujo depravado y paleto embutido en autocomplacencia. Esos barcos superlativos parecen expandirse, de hecho, fuera del coto selecto en que teóricamente se hallan confinados, porque en torno a la dársena del Moll Nou pueden verse un buen número de ellos, sometidos, imagino, a tareas de cirugía plástica. Rescato dos planos inesperados que rompen la perfecta armonía del entorno: sobre la cubierta de uno de esos engendros amarrado en el Moll del Rellotge, una solitaria criatura, de unos doce o trece años, hace volar un modesto dragón chino, absorta en las cabriolas de su cometa; y a mi lado, en el Moll d’Espanya, acurrucadas y todavía somnolientas bajo el voladizo que forma la pared trasera del Aquàrium, un grupo de personas abandona sus sacos de dormir bajo la mirada indiferente de uno de los peces que protagonizó Buscando a Nemo. Bienvenidas a la farsa sangrante y despiadada que cada día se representa en las costuras del Maremagnum.

Dejando atrás el coqueto llaut que el Museu Marítim amarra en esa zona, y a medida que avanzamos hacia el centro comercial, se advierten sin embargo algunas disfunciones que ponen en duda la buena salud de este centro de ocio. Los multicines Maremagnum, ocho flamantes salas inauguradas en 1995 junto con el resto del complejo, cerraron a finales de 2015 —un año antes ya lo había hecho el Imax Port Vell—, y ahora el letrero que presidía las puertas de entrada al recinto languidece bajo las cagadas de palomas y de gaviotas. No sé exactamente dónde se encuentran los lavabos públicos del complejo —ni tampoco si es próspero el negocio de aseos de lujo, obviamente de pago, que una empresa holandesa instaló en el centro comercial hace algunos años—, pero es fácil deducir que un sector importante de quienes transitan por el Maremagnum los buscan sin éxito, porque la parte trasera de las antiguas taquillas del cine se ha convertido en un estercolero. El resto del recinto no desprende ese hedor, aunque bien pudiera hacerlo: hay lugares donde el olor a mierda entra por los ojos. Ya frente a los muros del centro comercial, se suceden las terrazas consagradas a referencias mediterráneas y sureñas, imagino que para solaz de visitas hartas del frío estepario. Una vez doblas la esquina del muelle, la más próxima al World Trade Center, retomas la perspectiva natural del espacio, sumándote al flujo de turistas que, ya de buena mañana, descienden la Rambla de Mar, como embarcaciones atraídas por cantos de sirenas que las arrastran hacia los acantilados.

El shopping, en Barcelona, es un arte sagrado, una actividad largamente frecuentada por la burguesía local, y cuyo poso se deposita sobre las calles de la ciudad hasta convertirse en disposición de ánimo. Le llaman «espíritu de botiguer». Sea como fuere, las tiendas del Maremagnum funcionan. De hecho, casi se diría que es lo único que funciona. Tal vez haya que atribuir a ese espíritu práctico acumulado por generaciones de mercaderes la decisión de eliminar las antiguas puertas giratorias colocadas a la entrada del centro, incómodas y probablemente estropeadas a menudo. Ahora la corriente de compradores no encuentra obstáculos a su paso, y desemboca mansamente en ese mar interior. Del enjambre de comercios dispuestos para el consumidor en la planta baja del edificio, incluidos los inefables mausoleos dedicados a tal o cual marca deportiva, uno en especial pone en alerta mi sentido patafísico: una empresa de alquiler de automóviles de lujo que ofrece circuitos urbanos e interurbanos —el Barceloneta Tour tiene cierta guasa, si imaginamos un deportivo intentando quemar neumático por las callejuelas del barrio— a precios abracadabrantes. Por mil eurillos, el macho alfa puede gozar de un rally vertiginoso por las rutas de Montserrat a lomos de un Lamborghini mientras guiña el ojo a excursionistas, o cascarse una cata de vinos en el Penedès apeándose con efectismo de un Porsche reluciente por menos de ochocientos eurillos. Todo por un sueño, en especial si este resulta frívolo, casposo y machuno. Y siempre hay espacio para la inculcación de nuestros más preciados valores. En un rincón del centro, a unos cuantos metros de los bugas de relumbrón, un pequeño negocio brinda a los felices padres la ocasión de alquilar a su prole una réplica eléctrica del Ferrari por el que ellos suspiran. Por lo visto, el Maremagnum y sus alrededores son un bufet libre de la ostentación, una reserva gobernada por el exceso, el territorio patafísico por excelencia.

Sin embargo, a medida que ascendemos a las plantas superiores del centro comercial, la orgullosa sonrisa del triunfo deja entrever una mueca de inquietud. La segunda y última planta en particular, dedicada a la restauración, parece una colección morbosa de pifiadas. Para comprender los claroscuros del proyecto empresarial de Corio, el grupo inversor holandés que desde 2006 gestiona el Maremagnum, hay que remontarse años atrás. Inaugurado en 1995, en plena resaca postolímpica, cuando las operaciones especulativas que habían cimentado el penúltimo pelotazo barcelonés todavía remoloneaban discretas tras la ilusión de un falso consenso cívico, el Maremagnum apostó claramente por el ocio nocturno y la joie de vivre de tal modo que, de juerga en juerga, el recinto llegó a reunir 25 locales nocturnos, entre bares y discotecas. Sí, Barcelona, en esa época, era una fiesta, una torre de copas que vertía burbujas y espuma a quien pudiera pagarlas, y que parecía no tener fin. El caso es que esa sucursal de Sodoma y Gomorra empezó a desmadrarse, y se fueron acumulando denuncias diversas por causa de licencias incorrectas, incumplimientos horarios y peleas de toda índole. Quienes gestionaban el chollo no se dieron por enterados, y el 27 de enero de 2002 se vertió la gota que colmó el vaso. El cadáver de Wilson Pacheco flotó durante unas horas sobre las frías aguas del Port Vell después de que dos porteros del Caipirinha y un vigilante del Maremagnum le hubieran dado una paliza y lanzado al mar, respectivamente. Se sucedieron los habituales actos de contrición, las penitencias y los castigos. El «cómo no lo vimos venir», el «esto no puede

seguir así», etc. Los responsables del proyecto mostraron su voluntad de maquillar el negocio y encararlo hacia una oferta diurna y familiar. Se cerraron los locales de la planta baja, y a partir de 2006, con la entrada de Corio, la reorientación del modelo de negocio fue un hecho. Por lo visto, la idea era sustituir la parrilla de discotecas por un bulevar de restaurantes de postín, aprovechando las inmejorables vistas sobre el Port Vell. Así las cosas, la última discoteca de la planta superior, el Sunset, cerró sus puertas a finales de septiembre de 2009.

Como decíamos, el objetivo del nuevo modelo era diáfano: acantonar las terrazas de la segunda planta, privatizar las vistas panorámicas de la ciudad de tal manera que solo la clientela de los restaurantes pudiera saborear su pitanza mientras contemplaba el tránsito de barcos entrando y saliendo por la nueva bocana. Para ello se ejecutaron las decisiones arquitectónicas necesarias; el corredor interior de la segunda planta, que permite dar una vuelta completa, ofrece un cómodo acceso a todos los locales que se distribuyen en racimo a su alrededor, pero en cambio imposibilita, salvo en uno o dos puntos marginales, alcanzar las terrazas propiamente dichas, a no ser que la concurrencia lo haga a través del local de su elección. Sin embargo, y como quiera que la perspectiva que ofrecen los laterales que dan al Aquàrium y al World Trade Center carecen por lo visto del charme que pueda encandilar a la clientela, los únicos negocios capaces de soportar la presión de un alquiler en semejante escenario son los que han copado las vistas a la bocana o al skyline d’espardenya que ofrece el paseo de Colón. El resto de locales de la segunda planta se encuentran tapiados o protegidos por lonas que dan cuenta de las reformas a que se enfrentan, no se sabe si con la intención de abrir o de cerrar. La impresión general que suscita la visita a la que debía ser la planta noble del Maremagnum es, al menos en un mediodía otoñal, solitaria y triste. No todo son rosas en el jardín de las delicias.

Si alguien espera una explicación de los motivos por los que la marea turística deserta de una apuesta a priori segura, se equivocan de ventanilla. Este patafísico querría anunciar a los cuatro vientos la buena nueva del pinchazo del globo turístico barcelonés, la saturación de una ciudad customizada que ya no da más de sí, pero soy escéptico al respecto. No cabe duda de que el Maremagnum es, en fin, uno de los principales dioramas fashion que Barcelona pone al servicio del turismo, un escenario en el que las únicas figurantes indígenas —argentinas, ecuatorianas o rumanas, barcelonesas al fin y al cabo— son las currantas que giran enérgicamente la manivela de ese motor que no acaba de carburar como querrían sus hacedores. Así, se comprende la sorpresa de camareras y dependientas cuando se dirigen a este patafísico en inglés, para verter leche en su té o para ofrecerle descuentos en el espectáculo de turno. ¿Qué puede ser, en efecto, un patafísico a media mañana deambulando por aquel parque temático sino un turista extraviado? De acuerdo, puede ser también un inspector de sanidad o un comercial algo desubicado, pero a esos personajes puede una reconocerlos de inmediato; sus andares los delatan como los giros en redondo lo hacen con las aves de rapiña. Toda esta península artificial está concebida para la explotación del turismo ocasional, de manera que la población autóctona tiende a considerar cualquier visita furtiva al Maremagnum como una especie de anomalía cósmica, mientras se lucen con sus pares presumiendo de no haber estado nunca allí, como sucede con la Sagrada Familia, el avistadero de la estatua de Colón o el teleférico de Montjuïc.

¿Es, pues, la crisis inmobiliaria y comercial del Maremagnum el resultado de una regulación del mercado, la rectificación natural de una planificación errática, el indicio de una burbuja turística? Este patafísico no tiene la más remota idea, pero a los pies de ese gigante con pies de barro contemplo las obras que se desarrollan al otro lado del puerto, en virtud del Pla Especial de la Nova Bocana, allí donde en un futuro próximo deberá alojarse la franquicia del Museo Hermitage, y constato que esta ciudad es experta en las huidas hacia adelante, y que, cuando está a punto de quemarse, la solución que suele administrar es la de echar más leña al fuego. El rey ha muerto, viva el rey. Desde aquí, y con el ánimo constructivo que siempre caracteriza a las propuestas patafísicas, queremos ofrecer soluciones alternativas a las políticas de tierra quemada que emergen en la ciudad. A las autoridades y a quienes de verdad gobiernan les pedimos, por ejemplo, que reciclen las instalaciones en decadencia del Port Vell y promuevan el traslado del CIE de Zona Franca al IMAX. En cuanto al gremio de patafisicos al que hacíamos alusión al inicio de este artículo, les sugerimos volar los accesos al Maremagnum, desmembrar esa plataforma de hormigón del continente, y convertirla entonces en una nueva isla de la Tortuga, en una república pirata que pueda acoger en su seno al rebaño descarriado por un proyecto de ciudad cada vez más exclusivo. Tal vez de ese modo, el rebaño se torne legión.